Inhalt

- Cover

- 1. NEUHARLINGERSIEL mit dem schönen Fischerhafen

- 2. Das Residenzschloss in BÜCKEBURG und das Mausoleum

- 3. Der Vogelpark WALSRODE mit seinen Schönheiten

- 4. Das STEINHUDER MEER mit seinen Ausflugsmöglichkeiten

- 5. Eine Kutschfahrt in der LÜNEBURGER HEIDE

- 6. Schloss CORVEY an der Weser

- 7. Kloster LOCCUM - auch eine Zisterzienser-Gründung

- 8. Der Welfensitz Schloss MARIENBURG

- 9. Ein Samstagmorgen auf Schloss HENNECKENRODE

- 10. Das Kloster WÖLTINGERODE mit der Schnapsbrennerei

- 11. Die geheimnisvolle Burgruine WOHLDENBERG

- 12. Das Wisentgehege bei SPRINGE

- 13. Das ehemalige Jagdschloss BAUM bei BÜCKEBURG

- 14. Die interessanten Erlebnisse bei BAD HARZBURG

- 15. Der spannende Erlebnis-Zoo in HANNOVER

- 16. Zwischen Mammuts und Tropenfischen im BRAUNSCHWEIGER Museum

- 17. Das SEA-LIFE in Hannover - bunte Fische wie in der KARIBIK

- 18. Begegnung mit DINOSAURIERN in Münchehagen

- 19. Das Schloss IBURG und die Landesgartenschau 2018

- 20. Eine schöne Wanderung zum Nordmannsturm im DEISTER

- 21. Die Herrenhäuser Gärten bei HANNOVER

- 22. Das Panzermuseum auch für Pazifisten bei MUNSTER

- 23. Das CELLER Schloss und die Dänenkönigin Caroline Mathilde

- 24. Das Hubschraubermuseum in BÜCKEBURG

- 25. Weihnachten 2018 im HARZ

- 26. Das Planetarium von OSNABRÜCK

- 27. Das internationale Wind- und Wassermühlen-Museum bei Gifhorn (Niedersachsen)

- 28. Das Museumsdorf von Cloppenburg (Niedersachsen)

- 29. Auf der Insel NEUWERK in der Sommerhitze

- Impressum

1. NEUHARLINGERSIEL mit dem schönen Fischerhafen

|

|

Der Hafen von Neuharlingersiel

Der Fischereihafen ist das Zentrum von Neuharlingersiel. Während unseres Urlaubes (2007) verwiesen in Neuharlingersiel zahlreiche Plakate auf den Beginn der TV-Serie "Dr. Martin", die an diesem idyllischen Platz gedreht wurde. Wir sind zwar keine Serien-Fans, aber verschiedene Vorabinformationen im ZDF gaben uns den Eindruck, daß Neuharlingersiel ganz gut getroffen wurde. Wir haben uns auf jeden Fall in Neuharlingsiel bzw. auf dem Ferienhof Sjuts in Werdumerdeich sehr wohl gefühlt.

|

Ferienhof Sjuts |

|

|

Der ostfriesische Ferienhof Sjuts liegt idyllisch zwischen Bäumen etwas abgelegen von lNeuharlingersiel in Werdumeraltendeich. Über eine ruhige Seitenstrasse können die Einkaufsmöglichkeiten und andere Attraktionen des Nordseeheilbades mit dem Fahrrad sehr leicht erreicht werden (in ca. 2 km Entfernung). Rund um den Hof (ein Teil der umgebauten Scheune) und im Nebenhaus gibt es insgesamt sechs schöne und modern ausgestattete Ferienwohnungen. Der Bauernhof ist sehr kinderfreundlich, da die grosse Scheune mit interessanten Tieren immer zur Verfügung (wichtig bei Regentagen!) steht.

|

Der Sielhof |

|

|

Schon sehr früh begann man mit Hilfe von Deichen sich gegen die Sturmfluten zu schützen. So konnten auch die Gebiete hinter den Deichen besiedelt werden. Allerdings musste die Entwässerung des Siedlungsgebietes bewerkstelligt werden. In Neuharlingersiel (der Ausgang des Siels) kann gegenüber dem Hafen das Schöpfwerk besichtigt werden, das während der Ebbe Wasser aus dem Siel in die Nordsee pumpt.

|

|

Die Bärenstadt Esens

Von Neuharlingersiel aus besuchten wir die "Bärenstadt" Esens, die ganz in der Nähe liegt Nicht nur BERN hat seinen Bär - sondern auch ESENS. Im Mittelalter befand sich "der Bär in der Stadt". Dieser soll feindliche Truppen mit seinem Erscheinen am Stadttor so erschrocken haben, dass sie wohl wieder unverrichteterdinge abzogen. Auch heute noch begegnen einem lustige Bärenfiguren auf Schritt und Tritt.

|

Schloss Jever |

|

|

Ein weiterer Ausflug führte uns zum interessanten Schloss Jever, wo sich ein spannendes Museum befinden soll Durch mehrere Jahrhunderte vermitteln die sehr interessanten Austellungen einen Eindruck über das Leben des Adels und der einfachen Menschen dieser Gegend. Es wird dabei auch an die grosse Bedeutung der Heimatvereine erinnert, die sich zum Beginn des 20. Jahrhunderts bildeten. Eine schöner Abschluss dieses eindrucksvollen Schlossbesuches ist der Besuch des stimmungsvollen Cafes.

2. Das Residenzschloss in BÜCKEBURG und das Mausoleum

|

Das Residenzschloss |

|

|

Für einen Ausflug aus dem Raum Hildesheim/Hannover lohnt sich der Besuch des Fürstlichen Residenzschlosses zu Bückeburg immer. Für uns begann die Anreise mit einem ausgezeichneten Frühstück vor einem gemütlichen Cafe in der Langen Strasse (kurz vor dem Schlosseingang). Da wir das Schloss bereits vor Jahren besichtigt hatten, konzentrierten wir uns auf die gepflegten Gartenanlagen und den Schlossteich. Auffallend war für uns der geringe "Trubel" (vielleicht wegen der hohen Treibstoffpreise?). Den Biergarten im Park-Cafe empfanden wir nicht als besonders gemütlich, denn es fehlten die Sonnenschirme!

|

Im Schlossgarten |

|

|

Nach einem längeren, eindrucksvollen Spaziergang durch den Schlossgarten öffnet sich der Blick auf das prachtvolle Mausoleum. Es wurde im Auftrage des Fürsten Adolf zu Schaumburg-Lippe in den Jahren 1911 bis 1915 errichtet und kostete 1 Million Goldmark. Das Mausoleum ist die Beisetzungsstätte des Fürstenhauses Schaumburg - Lippe. Die getragene, leise Musik gestaltete die Besichtigung besonders stimmungsvoll.

|

Das Mausoleum |

|

|

3. Der Vogelpark WALSRODE mit seinen Schönheiten

|

Pelikan |

|

|

Nicht allzuweit entfernt von meiner Heimatstadt HILDESHEIM entfernt, liegt der wunderschöne Vogelpark Walsrode, der zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert ist. Zu unserem 10. Hochzeitstag (am 6. Juni 2009) gönnten wir uns einen Ausflug in den Vogelpark von Walsrode. Etwas schwierig war die Anfahrt, denn offensichtlich wurden wir um Walsrode herumgeleitet, um von der Autobahn zum Vogelpark zu kommen.

|

Flamingos |

|

|

Das Wetter war ideal und wir hatten eine sehr ruhige Zeit (werktags ab 9. 30 Uhr) ausgewählt. Völlig entspannt konnten wir die zahlreichen Vogelarten fotografieren und die Blütenpracht geniessen. Die Führung (Beschilderung) durch den Park war optimal. In der Mittagspause gönnten wir uns im ehemaligen Niedersächsischen Bauernhaus ein ausgezeichnetes Mittagessen. Es hat uns sehr gut gefallen und auf dem Heimweg nach Hildesheim kauften wir noch 5 kg Heidekartoffeln! Der Ausflug hat sich wirklich gelohnt.

4. Das STEINHUDER MEER mit seinen Ausflugsmöglichkeiten

|

Der erfahrene Segler am Steinhuder Meer |

|

|

Ein Ausflug zum Steinhuder Meer ist immerwieder ein Erlebnis. Wir haben dort schöne Radtouren unternommen, ausgezeichnet frischen Fisch gegessen und geräucherte Makrelen gekauft. Von meiner Heimatstadt Hildesheim ist nur ein Katzensprung zum "Meer", das nördlich von Hannover liegt.

|

Das Pfauenauge |

|

|

Bei diesem Ausflug entdeckte ich sehr viele bunte Schmetterlinge im "Naturpark Steinhuder Meer". Es war im August 2012 und somit die ideale Zeit, in Ruhe die herrliche Natur zu beobachten und eindrucksvolle Aufnahmen zu machen.

5. Eine Kutschfahrt in der LÜNEBURGER HEIDE

|

|

Nach dem sehr schönen HARZ- Wochenende Anfang Juni 2012 (HARZ-Wochenende) haben wir für den Monat August einen Ausflug in die Lüneburger Heide geplant. Am Samstag, den 18. August 2012, war es soweit. Allerdings war dies das heißeste Wochenende in diesem Sommer (über 30 grd. C) und wir standen vor der Entscheidung, die geplante Strecke von 10 km (insgesamt also 20 km) zu wandern, die halbe Strecke mit der Kutsche oder die gesamte Strecke von Undeloh bis zum Wilseder Berg (und zurück) als Kutschfahrt zurückzulegen.

Wegen der Hitze wollten wir kein Risiko eingehen und entschieden uns für die komplette Kutschfahrt. (Kutschfahrt) Jutta hatte vorab im Internet recherchiert und herausgefunden, dass der Ferienhof Heins die günstigsten Kutschfahrten anbot. Wir wurden nicht enttäuscht und konnten unsere Zufriedenheit auch weitergeben. Das nächste Mal werden wir mit unseren Fahrrädern diese Strecke, die wir nun bereits kennen, zurücklegen und uns noch mehr an der Heidelandschaft erfreuen.

|

Die Kirche von Undeloh |

|

|

Da wir von Hildesheim eine Strecke von ca. 150 km bis zur Lüneburger Heide zurücklegen mußten, fuhren wir gegen 8 Uhr 30 los und waren gegen 10 Uhr 30 in Undeloh. Den größten Teil legten wir auf der Autobahn A7 in Richtung Hamburg zurück. Nach Undeloh gelangten wir über die Ausfahrt Nr. 41 "Egestorf". Für die geplante Kutschfahrt um 10 Uhr 30 war uns die Kutsche zu voll. Deshalb wählten den folgenden Termin um 11 Uhr 30. So hatten wir etwas Zeit, uns in dem schönen Heidedorf Undeloh (das zentral in der Lüneburger Heide liegt) umzusehen. In der Touristinformation kaufte Jutta einige Postkarten, die sie an Freunde und Bekannte verschickte. (Photos "Das Heidedorf Undeloh")

|

Jutta und die Postkartengrüsse |

|

|

Planmäßig startete die vollbesetzte, offene Pferdekutsche zu dem Ausflug in die Lüneburger Heide bzw. zum Wilseder Berg. Dafür benötigte der Kutscher ca. 2 Stunden. In Wilsede hatten wir zusätzlich eine Pause von 50 Minuten zur freien Verfügung. Kurz nach Undeloh waren wir mitten in der Lünebürger Heide. In den Monaten August und September blüht die Heide. Wir hatten also den richtigen Zeitpunkt getroffen, denn die Heide leuchtete bezaubernd schön. (Photos "Lüneburger Heide")

|

Kutschverkehr in der Lüneburger Heide |

|

|

In Wilsede (in der Nähe liegt der Wilseder Berg mit 169 m Höhe) gab es erst einmal eine kleine Mahlzeit: Currywurst mit Pommes Frites und ein Weizenbier bzw. ein Cola. Nach dieser Stärkung wanderten wir in den Totengrund, wobei wir allerdings etwas in Zeitnot kamen, da die Kutsche bereits für die Rückfahrt auf uns wartete. (Photos "Wilsede")

|

Bauernhaus in Wilsede |

|

|

Auf dem Rückweg genossen wir noch einmal die herrliche Landschaft und fanden auch interessante Fotomotive. Um 14 Uhr 30 waren wir wieder in Undeloh. Eigentlich wollten wir uns noch an einem Baggersee erfrischen (wir haben im Sommer die Badetasche immer im Auto). Man konnte uns aber nur das schöne Freibad empfehlen. Also entschlossen wir uns, wieder nach Hause zu fahren und den Rest des Tages bei kühlen Getränken auf dem schattigen Balkon zu entspannen. Die Rückfahrt klappte problemlos (es gab sehr viel weniger Verkehr als auf der Hinfahrt) und wir waren um 16 Uhr wieder in Hildesheim. Trotz der drückenden Hitze von über 30 grd. C war uns ein sehr interessanter und eindrucksvoller Ausflug (den Jutta im Detail geplant hatte) in die Lüneburger Heide (wo es im Wald etwas kühler war) gelungen.

Literatur:

6. Schloss CORVEY an der Weser

|

|

Schloss Corvey

Am Montag (22. April 2013) war der Tag unserer Heimreise von der Weser. Wir fuhren über Holzminden und kamen am Schloss Corvey vorbei. Dort waren wir erstmals vor ziemlich genau 16 Jahren (April 1997). Wir hatten uns am 20. Februar 1996 kennengelernt und danach fast alle Schlösser der näheren Umgebung besichtigt: Schloss Bückeburg (Schloss "Bückeburg"), Schloss Wolfenbüttel, Schloss Sanssouci (Schloss "Sanssouci") und Schloss Corvey. (Schloss "Corvey") In meiner Empfehlung (Reisetipp "Schloss Corvey") bin ich die Geschichte des Schlosses eingegangen. Gegen 13 Uhr waren wir wieder wohlbehalten in Hildesheim.

|

Hoffmann von Fallersleben |

|

|

Das Benediktiner-Kloster CORVEY bestand bis zur Säkularisierung unter Napoleon im Jahre 1803. Danach ging es in Privatbesitz über und ist heute als interessantes Schloss zu besichtigen. Bereits bei unserem 1. Besuch waren wir vom Schloss Corvey begeistert. Das Schloss-Cafe gefiel uns sehr gut. Und die Grabstätte des Dichters des Deutschland-Liedes, Hoffmann von Fallersleben, war eindrucksvoll. Er hat als Bibliothekar in der Fürstlichen Bibliothek gearbeitet.

7. Kloster LOCCUM - auch eine Zisterzienser-Gründung

|

|

Marienaltar in der Stiftskirche von LOCCUM

Seit Jahren interessieren wir uns für die Klöster der näheren Umgebung. Im Rahmen von DIA-Vorträgen brachte ich die geschichtlichen Zusammenhänge dieser frommen Einrichtungen einem interessierten Zuhörerkreis (meistens Senioren) näher. Ich begann mit dem Kloster Marienrode (Reisetipp "Kloster Marienrode"), das ganz in unserer Nähe liegt. Wir besuchen auch gerne den Gottesdienst in der Klosterkirche St. Michael und meine Frau, Jutta Hartmann-Metzger, hat schon mehrmals an Exerzitien-Wochenenden im Kloster teilgenommen.

|

Kloster Marienrode |

|

|

Das Kloster Marienrode bei Hildesheim wurde am 22. Mai 1125 durch den Hildesheimer Bischof Berthold I. von Alvensleben in der damaligen Siedlung Baccenrode (lat.: Novale Bacconis) gegründet. „Novale“ bedeutet zu bebauendes oder bereits bebautes Ackerland, etwa Neubruch, der erste Siedler könnte demnach Bacco geheißen haben. Es bestand bis 1259 zunächst als Augustiner-, später als Tochterkloster von Kloster Riddagshausen aus der Filiation der Primarabtei Morimond als Zisterzienser-Kloster. Die Zisterzienser gaben dem Ort den heute noch gebräuchlichen Namen Marienrode, nachdem Bischof Johann I. von Brakel im Jahre 1259 die Mönche und Nonnen des Klosters Backenroth wegen sittlichen Verfalls vertrieben hatte. Die Zisterzienser gaben dem Kloster den neuen Namen: Monasterium Novalis sanctæ Mariæ. (Quelle: WIKIPEDIA)

Nach der Säkularisierung 1806 wurde das Kloster geschlossen und die angeschlossene Domäne kam 1807 in den Besitz des Königreichs Westfalen unter Jerome Bonaparte. Dieser verpachtete die Domäne an den Calenberger Amtsschreiber Süllow und 1811 kaufte der königlich-westphälische Finanzminister Carl August von Malchus (ab 1813 Titel Graf von Marienrode) das Anwesen.

Seit Beginn seiner Amtszeit 1983 bemühte sich der Hildesheimer Bischof Josef Homeyer um die Gründung neuer Klöster im Bistum Hildesheim und so wurde das Kloster Marienrode am 5. Mai 1988 durch 10 Benediktinerinnen aus der Abtei St. Hildegard in Eibingen wiederbesiedelt, nachdem die vorherigen Bewohner und die Pächter des Gutshofs 1986 zum Auszug gedrängt worden waren.

Das Schloss Derneburg bei Hildesheim war ursprünglich ebenfalls ein Zisterzienser-Kloster, das ebenfalls mit der Säkularisierung im Jahre 1806 geschlossen wurde. ("Schloss Derneburg und die Natur") Für seine Verdienste beim Wiener Kongress schenkte König Georg III. im Jahre 1814 das verwahrloste ehemalige Kloster Derneburg und den Grundbesitz dem hannoverschen Minister Ernst zu Münster (1766 - 1839). Sein Sohn Georg Herbert (1820 bis 1902) wandelte von 1846 bis 1848 das Klostergebäude in ein Schloss um. Dabei konnte er - wie bereits sein Vater - auf die ausgezeichneten Dienste des hannoverschen Architekten und Oberhofbaudirektors Georg Ludwig Friedrich Laves zurückgreifen.

|

Schloss Derneburg (ehemals Kloster Derneburg) |

||

|

|

|

|

Im vergangenen Jahr waren wir Ende Juni für eine Woche in Dänemark und hatten uns auf Nordseeland (bei Dronningmölle) ein Ferienhaus gemietet. Das Wetter war durchwachsen - also eine ideale Bedingung für die Besichtigung der eindrucksvollen Schlösser auf der Insel Seeland. ("Schlösser und Strände an der Dänischen Riviera") Auf dem Weg zum Schloss Frederiksborg bei Holleroed entdeckten wir das ehemalige Zisterzienserkloster Esrum. (Reisetipp "Kloster Esrum")

|

Kloster Esrum |

|

|

Die Gebäude sind noch im urprünglichen Zustand erhalten und bilden die Kulisse für den jährlich stattfindenden Rittermarkt (24. und 25. Juni). Meine Frau, Jutta Hartmann-Metzger, war auch fasziniert von dem abwechslungsreichen Kräutergarten. (Bilder "Kloster Esrum")

Das Kloster Loccum liegt in der Nähe des Steinhuder Meeres, wohin schon öfters unsere Ausflüge geführt haben. Bei einer angenehmen Temperatur von 10 grd. C. und teilweise bedecktem Himmel fuhren wir Mitte März 2014 von Hildesheim über die Autobahn bis zur Ausfahrt Wunstorf. Von dort ging es über Land bis zum Kloster Loccum. Die Fahrtzeit betrug etwas mehr als eine Stunde.

|

Ehemaliges Abt-Gebäude |

|

|

Das Kloster wurde 1163 vom Mutterkloster Morimond (Burgund) als Zisterzienser-Kloster St. Maria und Georg gegründet. Es herrschte ein strenges Gepräge, das der geistige Vater, Bernhard von Clairvaux, festgelegt hatte. Die Mönche verbesserten die Bewässerungstechnik über ein Kanalsystem. Allen Zisterzienzermönchen in den verschiedenen Klöstern gemeinsam ist der Fischfang in speziell angelegten Teichen (hier der Backteich).

|

|

Die Klosterkirche (heute Stiftskirche oder Pfarrkirche St. Georg) wurde 1240 bis 1280 erbaut. Sie besitzt einem kreuzförmigen Grundriss. Die dreischiffige turmlose Gewölbebasilika, bestehend aus dem Langhaus, dem Querhaus und dem gerade schließenden Chor folgt dem strengen Vorbild der französischen Zisterzienzer-Kirche Fontenay.

|

Der Altar |

||

|

|

|

|

Sehenswert sind der Kreuzgang und der figurenreiche Schnitzaltar (Anfang 16. Jahrhundert), ein hölzerner Reliquienschrein, die Mondsichel-Madonna aus Holz (2. Hälfte 15. Jahrhundert), die sich im seitlichen Marienaltar neben dem Schrein befindet. Interessant ist auch die Sandsteintaufe (1601) mit dem Apostelrelief. (Bilder "Stiftskirche")

|

Der Altar |

|

|

In den Außenanlagen des Klosters, wo sich kleine Bäche und Seen befinden, kann man wundervoll entspannen. Am Backteich entdeckten wir friedliche Enten und die seltenen Graugänse, die offensichtlich ihre längere Reise hier unterbrochen hatten. (Bilder "Wandern im Kloster Loccum")

|

Graugänse |

|

|

In der Klosteranlage beginnt auch der Pilgerweg von Loccum nach Volkenroda (300 km) und ist sehr gut ausgeschildert. Pilgerpässe mit dem Stempel des Klosters für den Nachweis mit der Routenangebe liegen in der Stiftskirche aus.

Es war wirklich ein sehr erbaulicher Nachmittag in dieser spannenden Klosteranlage, die von den Zisterzienser-Mönchen vor mehreren hundert Jahren erbaut wurde. Wir folgten den Spuren der Zisterzienzer bis nach Dänemark (Kloster Esrum auf Seeland) und konnten so ihre wichtige Aufgabe erkennen, den Menschen den christlischen Glauben nahezubringen.

|

Steinhuder Meer (August 2012) |

|

|

Wie ich bereits schrieb, liegt das Steinhuder Meer ganz in der Nähe. Deshalb fuhren wir nach dieser Besichtigung nach Steinhude, um dort das traditionelle Fischbrötchen (es wurden zwei, da sie lecker schmeckten) zu verspeisen. Und dann kauften wir noch zweí geräucherte Makrelen, wovon wir eine in Seelze bei Ernst (Jutta's Vater - er ist Witwer) ablieferten. Nach einem germütlichen Plausch bei Kaffee und Kuchen fuhren wir von Seelze wieder an Hause.

Literatur:

8. Der Welfensitz Schloss MARIENBURG

|

Schloss Marienburg |

|

|

Auch das Schloss Marienburg ist eine Sehenswürdigkeit, das sich bei Nordstemmen befindet. Das Schloss Marienburg liegt ca. 15 Kilometer von meiner Heimatstadt Hildesheim entfernt. Fährt man von Hildesheim über die B1 nach Hameln, so kann man das Schloss oberhalb von Nordstemmen von weitem erkennen.

|

Ansicht vom Innenhof |

|

|

Georg V (der blinde König von Hannover) schenkte das Schloss seiner Gattin Marie zum 39. Geburtstag, die es von 1866 bis 1867 mit ihrer Tochter Mary bewohnte. Danach ging sie zu ihrem Gatten ins Exil nach Wien. Das Schloss war über 80 Jahre unbewohnt. Heute ist es im Privatbesitz vom Erbprinz Ernst August von Hannover und es kann besichtigt werden.

9. Ein Samstagmorgen auf Schloss HENNECKENRODE

|

|

Schloss Henneckenrode

Von den sehenswerten Schlössern in der Umgebung war mir Schloss Henneckenrode bisher völlig entgangen. Erst als ich nach einer Wanderung zur Burgruine Wohldenberg einen Umweg fahren musste, entdeckte ich das Schloss kurz vor dem Freizeitpark Sottrum und nahm mir die Zeit, die schöne Gartenanlage zu besichtigen und zu fotographieren.

|

Schloss Henneckenrode |

|

|

Das Schloss Henneckenrode gehört Gemeinde Holle in Niedersachsen, das Heinrich von Saldern 1579 im Stil der Weserrenaissance erbaute. Ab 1838 wurde das Schloss als Waisenhaus genutzt. Heute unterhält der Caritasverband der Diözese Hildesheim darin ein Kinder- und Jugendheim.

10. Das Kloster WÖLTINGERODE mit der Schnapsbrennerei

|

|

Kloster Wöltingerode

Wir kamen von Braunlage, wo wir im Maritim Berghotel meinen 70. Geburtstag (am 13.12.14) exquisit gefeiert hatten, Gegen einen Aufpreis (upgrade) erhielten wir überraschend die Suite 908/909 (im 9. Stock) mit einer herrlichen Aussicht über Braunlage. Besonders freuten wir uns über die beiden Badezimmer. Wie hatten das Arrangement "Liebe ist.." gebucht und feierten den 70.Geburtstag meines Gatten. Wir fühlten uns sehr verwöhnt und genossen das Mehrgängemenü.

|

"Schnapsladen" |

|

|

Den Besuch des Klosters Wöltingerode.hatten wir schon seit längerer Zeit geplant und so nutzten wir die Heimfahrt nach Hildesheim. Wer über Goslar in den Harz unterwegs ist oder von dort kommt, sollte einen Abstecher zum Kloster Wöltingerode machen. Das Kloster wurde ursprünglich 1174 als Benediktinerkloster gegründet und dient heute als Klosterhotel und hat eine Brennerei. Der hergestellte Magenbitter und der Likör ist ausgezeichnet. Die Klosterkirche ist über 800 Jahre alt und kann besichtigt werden. In der Krypta der Kirche befindet sich der reichhaltige Verkaufsladen.

11. Die geheimnisvolle Burgruine WOHLDENBERG

|

|

Die Burgruine Wohldenberg

Die Burgruine Wohldenberg hat mich immerwieder angelockt. Meistens ließ ich meinen Wagen auf einem Parkplatz unterhalb der Burg stehen. Als ich in der Nähe Kirschen erntete, entdeckte ich den interssanten Fussweg zur Burgruine Wohldenberg. Auf dem Weg dorthin kam ich an einem sogenannten "Hutewald" vorbei, wo schottische Hochlandrinder unter den Eichenbäumen grasten

|

Alter Grabstein |

|

|

Auch an dem älteren katholischen Friedhof kam ich vorbei. Von der Burgruine sind nur noch Reste vorhanden. Interessant ist die Aussicht vom 32 m hohen Bergfried. Die St. Hubertus Kirche auf dem Gelände der Burg ist ab 9 Uhr geöffnet. Der Besuch der Rokoko-Kirche ist sehr empfehlenswert. Persönlich gab mir die Stille Andacht und die Wanderung zum Wohldenberg immer sehr viel. In dieser Stimmung gelangen mir sehr schöne Naturaufnahmen, die ich in einem Bildband verwertet habe.

12. Das Wisentgehege bei SPRINGE

|

Ein Wisent |

|

|

Jutta und ich besuchten erstmals 1996 das Wisentgehege bei Springe.Das Wisentgehege liegt ca. 30 km von meinem Wohnort Hildesheim entfernt und lohnt sich für einen Tagesausflug. Wir besuchten die interessanten Wisente, die Elche und die Wölfe erneut Ende Februar 2015, also fast 20 Jahre später. Es war relativ kühl - aber durch den Sonnenschein doch angenehm. Für die Wanderung durch das Gehege braucht man 1,5 bis 2 h. Teilweise ist der Weg recht matschig. Deshalb sind Gummistiefel oder solide Wanderschuhe empfehlenswert. Der abschließende Besuch des CAFÈ WILD ist nach der Eroberung des Wisentgeheges eine ausgezeichnete Idee.

|

Jutta und Can im Wisentgehege |

|

|

Zwischen dem 1. und 2. Besuch lagen 19 Jahre. Genausolange kennen wir uns und sind nun (2018) 20 Jahre verheiratet, Damals (1996) hatten wir ein natürliches Interesse, alle Sehenswürdigkeiten der näheren Umgebung gemeinsam kennenzulernen. Nun hatten wir unser Enkelkind Can dabei, den es damals noch garnicht gab.

13. Das ehemalige Jagdschloss BAUM bei BÜCKEBURG

|

|

Jagdschloss Baum

Dies ist ein interessantes Gebäude in der Nähe von Bückeberg, das dem Fürsten von Schaumburg-Lippe als Jagdschloss diente. Heutzutage wird es für die Jugendarbeit verwendet. Schloss Baum wurde 1760/1761 im Auftrag des Grafen Wilhelm zu Schaumburg Lippe errichtet. Dabei wurde das Untergeschoss des Vorgängerbaus genutzt. Dessen Maße von 8 mal 21 Metern bestimmten die Grundfläche. Der Bau ist eine Schöpfung des spätbarocken Klassizismus.

|

Gartenanlage |

|

|

An das Schloss schließt sich ein englischer Landschaftsgarten mit einem kleinen Teich an. Dahinter befindet sich eine Grottenanlage, die von zwei Portalen umringt wird. Diese Frühbarockportale wurden 1758 aufgestellt und vermutlich zwischen 1604 und 1606 für den Erdgeschosssaal im Bückeburger Schloss geschaffen.

|

Grottenanlage |

|

|

Den Namen soll das Schloss einem Schlagbaum, an dem unweit der Grenze des kleinen Fürstentums das Zollrecht geltend gemacht wurde, verdanken. Heute dient das Schloss als Tagungs- und Freizeitstätte der evangelischen Jugend der Landeskirche Schaumburg-Lippe, und ist eine Bildungsstätte für Seminare, Bildungsveranstaltungen, Ferien- und Wochenendfreizeiten. Im Schloss selbst befinden sich dafür ein Esszimmer, ein Gemeinschaftsraum, die Küche und im oberen Geschoss Schlafmöglichkeiten. Für weitere Schlafmöglichkeiten sorgt ein später errichtetes Nebengebäude für bis zu 40 Gäste.

14. Die interessanten Erlebnisse bei BAD HARZBURG

|

|

Ausblick auf Bad Harzburg mit der Seilbahn

Da Bad Harzburg nur ca. 50 km von unserer Heimatstadt Hildesheim entfernt liegt, ist ein Ausflug zu allen Jahreszeiten sinnvoll. So verbrachten wir das Wochenende vom 10. bis 12. Dezember 2016 in Bad Harzburg und übernachteten im empfehlenswerten Regiohotel Germania (mit einem kostenlosen Parkplatz in der Nähe des Solebades). Ein gute Mahlzeit haben wir uns in der nahegelegenen Hexenklause gegönnt.

|

Talstation der Bergbahn |

|

|

Am Sonntag, den 12. Dezember 2016, war bei etwas unfreundlichem Wetter die Wanderung zum Luchsgehege bei der Rabenklippe angesagt. Wir fahren mit der nahegelegenen Bergbahn zum Turmberg und begannen von dort den Wanderweg zum Luchsgehege. Für die anspruchsvolle 4 km - Strecke benötigten wir eine Stunde.

|

Hinweistafel |

|

|

Leider hatten die Luchse eine Winterpause eingelegt und Fütterungen fanden deshalb auch nicht statt. Deshalb war wohl auch die Gaststätte Rabenklippe in der Nähe des Luchsgeheges geschlossen. Wir waren überhaupt nicht enttäuscht, denn die einsame und stürmische Landschaft (es war Schneetreiben) hat uns reichlich entlohnt.

Auf dem zur Bergstation der Seilbahn kamen wir an der Canossa-Säule, die einen bemerkenswerten geschichtlichen Hintergrund hat: Im Jahre 1872 gab es Unstimmigkeiten zwischen dem Deutschen Reich und dem Vatikan. Der Heilige Stuhl in Rom hatte den deutschen Gesandten abgelehnt, was im Mai 1872 zu einer heftigen Auseinandersetzung im Reichstag führte. Reichskanzler Bismarck verkündete dabei vor dem Hohen Hause: "Seien sie außer Sorge, nach Canossa gehen wir nicht - weder körperlich noch geistig."

|

Canossa-Säule |

|

|

Fünf Jahre später, im Jahre 1877, wurde auf dem Großen Burgberg bei Bad Harzburg die 19 Meter hohe "Canossa-Säule" fertiggestellt. Mit diesem Obelisk sollte einerseits an Bismarcks Ausspruch vor dem Reichstag gedacht werden, welcher inzwischen zum geflügelten Wort geworden war. Andererseits erfolgte mit der Säule ein Brückenschlag 800 Jahre zurück in die deutsche Vergangenheit. Dieses historische Denkmal auf dem Burgberg zu besichtigen, ist der reizvoll, da von hier ein eindrucksvoller Ausblick nach Bad Harzburg und dem Umland möglich ist.

Solebad von der Seilbahnperspektive

Gegen 13 Uhr waren wir wieder im Hotel und nach einer Pause war das Thema Solebad angesagt. Nach einer längeren Wanderung war das 32 grd. warme Solebad eine phantastische Erholungs-möglichkeit. Der Strömungskanal im kühleren Außenbecken ist eine sportliche Ergänzung. Wir hatten uns in unserem Wellnesshotel Germania Eintrittskarten für 2,5 h besorgt (6,- gegenüber 8,- Euro Eintritt im Bad) und gingen den kurzen Weg zu Fuß durch den Kurpark. Nach diesem abwechslungreichen Wochenende fuhren wir am Montag wieder nach Hause.

|

Aussichtsplattform des Baumwipfelpfades |

|

|

Am Sonntag, den 23. April 2017, waren wir wieder in Bad Harzburg. Wir hatten uns einen neuen Mitsubishi Space Star, der am Freitag, den 28. April 2017 ausgeliefert. Wit hatten in unserem alten Hyundai noch überschüssiges Benzin, das wir für einen Tagesausflug nach Bad Harzburg nutzen wollten. Als Ziel hatten wir uns den Baumwipfelpfad vorgenommen.

| Spiegel im Café "Aussichtsreich" |

Wir wollten immer schon diesen Baumwipfelpfad bei Bad Harzburg begehen. Bei unserem letzten Besuch im Dezember 2016 waren die Baumkronen noch kahl, so daß wir bis nach Ostern warteten, um die ersten Triebe an den Bäumen beobachten zu können.

Nach der Besichtigung wanderten wir den 2,5 km langen Wanderweg zum Burgberg.Dort gab es Cafè und Kuchen im Gast- und Logierhaus Plumbohms "Aussichtsreich". Mit der Burgberg-Seilbahn fuhren wir wieder ins Tal. Da wir von Hildesheim anreisten, waren wir insgesamt 4,5 Stunden unterwegs.Nun warteten wir gespannt auf unseren neuen Wagen, der uns nach mehr als 18 Monaten nicht enttäuscht hat.

|

|

|

|

15. Der spannende Erlebnis-Zoo in HANNOVER

|

|

Der beleidigte Elephant

Die bunte Tierwelt ist hier im Erlebis-Zoo in Hannover auf engstem Raum zu beobachten. Die afrikanischen Tiere waren für uns nichts Neues, denn diese konnten wir bereits auf mehreren Safaris in Kenia und Südafrika beoachten. Uns kam der Besuch sehr teuer vor (25,- Euro Eintritt p. P. plus Verköstigung). Allerdings war die Sambesi-Bootsfahrt im Preis enthalten. Die vielen Tiere waren ideale Ojekte für unsere digitale Spiegreflexkamera

|

Der imposante Gorilla |

|

|

Besonders teuer fanden wir die anschließende Verköstigung und die extrem lange Wartezeit - auch für die Selbstbedienung. Wir unseren Ausflügen machten wir immerwider die Beobachtung, dass Familien mit mehreren Kindern ihre Picknick-Speisen und Getränke mitbrachten (im Bollerwagen transpoertierten) Und in der Anlage fanden sich schöne Picknick-Plätze.

16. Zwischen Mammuts und Tropenfischen im BRAUNSCHWEIGER Museum

|

Ausgestorbenes Mammut |

|

|

Am Sonntag, den 27. August 2017, besuchten wir das Staatliche Naturhistorische Museum in Braunschweig, das ca. 60 km entfernt von unserem Heimatort Hildesheim liegt. CARL I. VON BRAUNSCHWEIG UND LÜNEBURG machte 1754 seine private Sammlung als Herzogliche Kunst- und Naturalienkabinett dem breiten Publikum im ersten Stock des 'Großen Mosthofes', der alten Burg Dankwarderode zugänglich.

|

Staatliches Naturhistorisches Museum |

|

|

Dies war der Beginn der heutigen Ausstellung. 1937 zog das Museum in die neuerbaute 'Bernhard-Rust-Hochschule' an der Pockelsstraße. Dort befindet sie sich noch heute. Wir besuchten die Sonderausstellung "Eiszeitsafari", die vom 19. August bis zum 31. Oktober 2017 stattfand..

|

Wisent |

|

|

Es war eine ungewöhnliche und spannende Reise in eine Zeit (zwischen 30.000 bis 15.000 v.Chr.) als Mammut, Wollnashorn und Steppenbison durch unsere Landschaft streiften, Höhlenlöwen zu den gefährlichsten Raubtieren gehörten und Hyänen mit ihrem Gebiss selbst Wölfe beeindruckten. Aber auch die Dauerausstellungen waren eindrucksvoll! Ich fühlte mich an meine Tauchgänge vor Bonaire (Karibik) als ich die bunten Tropenfische (Fotos vom SEA-Life am Timmendorfer Strand) in den Aquarien des Untergeschosses sah.

|

Ahne der heutigen Menschen |

|

|

Interessant war auch die Darstellung der Entwicklung der Menschheit, deren Ursprung im Großen Afrikanischen Grabenbruch (Rift Valley in Kenia) zu finden ist. Namhafte Anthropologen haben das Rift Valley als die "Wiege der Menschheit". bezeichnet. 2009 besuchten wir Kenia und nahmen an einer mehrtägigen Safari im Tsavo East National Park teil. Dort begegneten wir erstmals den Nachfolgern der Mammuts, den eindrucksvollen Elefanten in der freien Natur.

|

"Roter" Elefant im Tsavo East National Park |

|

|

Sechs Jahre später (2015) ergaben sich während einer Südafrika-Rundreise mehrere Gelegenheiten wilde Tiere im Kruger Nationalpark, Nashörner im Wildreservat bei Hhuluwe und Nilpferde, sowie seltene Krokodile im St.Lucia-See zu beobachten. Den Schädel eines Nilperdes entdeckten wir im Naturhistorischen Museum wieder.

|

Schädel des Nilpferdes |

|

|

Einen Delphin sahen wir ebenfalls als Wanddekoration im Naturhistorischen Museum in Braunschweig. Als wir 2012 Gibraltar besuchten, nahmen wir an einer Boot-Safari teil, die uns mitten in einen großen Schwarm ausgelassener Delphine führte. Dazwischen konnten wir auch einen Sardinenschwarm beobachten, die für die Delphine die Lieblingsbeute darstellen.

|

Delphine in der Gibraltar-Bucht |

|

|

Es gibt die "saloppe" Formulierung: "Der Mensch stammt vom Affen ab!". Eigentlich könnten wir stolz darauf sein, denn was wir mit unseren cleveren Verwandten auf den Affenfelsen von Gibraltar raffiniert und beeindruckend zugleich. Weitere Verwandte lernten wir Ende 2017 im Zoo Hannover kennen: die imposanten Gorillas Vielleicht erleben wir diese auch noch einmal in Ruanda in der freien Natur.

|

Gorilla im Zoo Hannover |

|

|

Auch von den Wisenten der Eiszeit finden sich immer noch stattliche Exemplare im Wisentgehege in Springe. Von Hildesheim aus ist dies ein Katzensprung. Wir waren dort vor drei Jahren und hatten unseren Enkel Can dabei. Es war relativ kühl und es herrschte Sonnenschein. Wir bekamen die Kälte zu spüren und fuhren nach einer kleinen Stärkung mit vielen Eindrücken gerne wieder nach Hause.

|

Wisent |

|

|

Im Naturhistorischen Museum begegnete ich erneut dem bekannten Naturforscher Alexander von Humboldt (1769 - 1856). Er war vor mehr als 200 Jahren auf Forschungsreisen in Südamerika unterwegs und führte u.a. Höhenmessungen auf dem Pico El Avilar bei Caracas in Venezuela durch. 1975 (also ca. 175 Jahre später) befand ich mich oberhalb von Caracas fast genau an dieser Stelle. Eine weitere Spur erlebte ich 1976 in Ecuador als ich den Chimborazo überflog. Diesen schneebedeckten Berggipfel versuchte Alexander von Humboldt 1802 mit einer mangelhaften Ausrüstung zu besteigen. Er erreichte eine unglaubliche Höhe von 5892 m (Berghöhe: 6268 m).

Es gibt auch interessante Bücher zum Thema "Alexander von Humboldt", die ich mit Begeisterung gelesen habe: Reise durchs Baltikum nach Russland und Sibirien 1829: Aufgezeichnet von Hanno Beck Sein mühsamer mit Weg mit der Pferdekutsche durch Russland nach Sibirien deckt sich überraschenderweise mit unserer Flugroute nach Vietnam 2017, die wegen der kriegerischen Handlungen in der Ukraine so gewählt werden mußte. Und die spannende Geschichte Die Vermessung der Welt die das Leben der Wissenschaftler Alexander von Humboldt und Carl Friedrich Gauss beschreibt.

Mit Freude entdeckte ich auf der homepage des Museums, dass die Ausgrabungen in Schandelah von der Dr. Scheller-Stiftung finanziell unterstützt werden. Rechtsanwalt Dr. Scheller hat mich während kritischer Phasen in meinem aufreibenden Erfinderleben begleitet.Nun führe ich Gottseidank ein entspannteres Leben mit zahlreichen Reisen mit meiner zweiten Frau, Jutta Hartmann-Metzger. Wir berichten darüber gerne in unseren Reisebüchern.

Literatur:

17. Das SEA-LIFE in Hannover - bunte Fische wie in der KARIBIK

|

|

Tropenfische im SEA-LIFE Hannover

Kürzlich besuchten wir das SEA-LIFE in Hannover, wo ich ein regelrechtes Déjà-vu-Erlebnis hatte. Die meisten der bunten Tropenfische in den Aquarien hatte ich bereits 1982 während mehrerer Tauchgänge vor der Insel Klein-Bonaire in derKaribik gesehen. Und plötzlich war auch die Sehnsucht wieder da, noch einmal nach diesen eindrucksvollen Fischen zu tauchen.

|

Nach dem Tauchgang vor Klein-Bonaire |

|

|

Damals fütterte ich diese "zahmen" Fische in 10 Meter Tiefe mit Brot, das ich in meiner roten Tarierweste mitgenommen hatte. Sie frassen mir regelrecht aus der Hand und ich wartete gespannt, ob nicht auch noch Haifische auftauchen würden. Diese Erlebnisse mit Haien hatte Hans Hass 1939 auf der anderen Seite der Insel Klein-Bonaire ( in der karibischen See) erlebt. Da sie größere Fische harpunierten floß Blut und das lockte die Haifische mit großer Geschwindigkeit an. Mit einem speziellen Stock und lautem Schreien konnten sie diese aggressiven Tiere abwehren. Diese Methode hat sich auch im Krieg in anderen Meeren bewährt - z.B. bei deutschen Seeleuten, die 1943 vor der Küste Afrikas trieben.

Erklärung zur Landkarte: Vom Flamingo Beach Hotel gingen wir zum Hafen von Kralendjk. Von dort fuhren wir mit dem kleinen Motorboot zur Insel Klein-Bonaire, wo ich tauchte und meine Begleiter den Tag verbrachten. Am Nachmittag wurden wir wieder abgeholt.

Heute ist mir klar, warum ich keine Berührung mit Haien hatte, denn ich habe keine Fische harpuniert (was nicht meinem Wesen entspricht) und es floss also kein Blut, das die Raubfische hätte anlocken können. Dagegen zogen einige Barrakudas vorbei, die mich aber in Frieden liessen. In seinem Buch "In unberührte Tiefen" beschreibt er seine zahlreichen Abenteuer in den tropischen Meeren. Für mich war dieses Buch der Anlass, 1975 an einen Tauchkurs zu absolvieren - mit dem Ziel, einmal vor der Karibikinsel Bonaire zu tauchen. Und 1982 klappte dies in einer unbeschreiblichen Art und Weise.

Bereits 1975 bedauerte ich das fehlende Interesse in meiner Familie und bei Freunden für meine Tauchbegeisterung. Selbst für die Tauchgänge im Mittelmeer konnte ich niemanden begeistern. Und in der Woche auf der Insel Bonaire (1982) durfte ich mich alleine an der bunten Unterwasserwelt erfreuen. In unregelmäßigen Abständen fand ich dort auch einen fremden Tauchpartner. Das besonders spannende Nachttauchen führten wir aus Sicherheitsgründen zu dritt vor Bonaire durch.

Mit meiner zweiten Frau, Jutta Hartmann-Metzger, bin ich seit über 20 Jahren glücklich verheiratet und wir lieben die Aktivitäten im Wasser. Während unseres kürzlichen Urlaubes im OMAN (Februar 2018) genossen wir das Schwimmen im Pool unseres Juweira Boutique Hotels. Was mich besonders freute waren Jutta's Tauchversuche mit der Schwimmerbrille. Das Interesse für das Tauchen ist bei ihr offensichtlich geweckt (die gewünschte Nasenklammer habe ich ihr in der Zwischenzeit geschenkt). Bei unseren geplanten Reisezielen: Madeira, La Palma, Kroatien, Kapverdische Inseln und Israel werden sich geeignete Übungsmöglichkeiten ergeben.

|

Haifisch-Alarm |

|

|

Bezüglich des SEA-LIFE Hannover bin ich regelrecht mit der "Tür ins Haus gefallen" und habe ausführlich über meine Begegnungen mit Tropenfischen in der Karibik berichtet. Viele Menschen haben eine derartige Möglichkeit nicht und freuen sich über den Besuch mit ihren Kindern oder Enkelkindern in einem derartigen SEA-LIFE Der Eintritt ist relativ günstig, wenn man das Ticket online bestellt und den Betrag von 13,95 € p.P. vom Konto abbuchen lässt. Gegenüber dem Eintrittspreis an der Kasse von 17,50 € spart man bei 2 Personen (wie bei uns) 7,10 €. Allerdings habe heute auf der SEÄ-LIFE-Webseite gelesen, dass der online-Eintrittspreis auf 11,95 € reduziert wurde.

|

Chamäleon im Terrarium |

|

|

Der Weg an den verschiedenen Aquarien und Terrarien vorbei wird hauptsächlich beansprucht von begeisterten Kindern. Erwachsene Kinder spielen eine untergeordnete Rolle und assistieren möglicherweise bei den Aufnahmen. Bei uns begab sich JUTTA auf die Pirsch, nachdem ich unsere Digitalkamera mit einem Weitwinkelobjektiv versehen hatte. Das Fotographieren mit einem Blitz war nicht gestattet - es wäre aber wegen der Spiegelungen sehr störend gewesen. JUTTA's Fotoausbeute kann sich sehen lassen. Für Tieraufnahmen hat sie einfach das geschicktere "Händchen". Nach über einer Stunde beendeten wir unsere Expedition in die Unterwasserwelt. Was dies bewirkt hat, habe am Anfang dieses blog-Beitrages ausführlich beschrieben.

|

Prachtfisch im SEA-LIFE Timmendorfer Strand |

|

|

Dies ist nicht das erste SEA-LIFE, das wir besucht haben. Im Jahre 2009 erholte sich JUTTA von einem schlimmen Beinbruch, den sie sich im Januar bei einem Sturz auf dem Glatteis vor unserer Haustür zugezogen hatte, am Timmendorfer Strand. Wir besuchten auch das SEA-LIFE Timmendorfer Strand und waren begeistert. Auch dort gelangen uns sehr schöne Aufnahmen..

Ich denke, es ist für jeden verständlich, dass wir diese Unterwasserpracht gerne auch einmal in der freien Natur erleben wollen (bei mir - ich bin jetzt 74 Jahre alt - ist es auch schon wieder 36 Jahre her, dass ich in dem Taucherparadies vor Bonaire unterwegs war. Genaugenommen muss man garnicht mit der Flasche tauchen, um die bunten Fische beobachten zu können. Es reichen bereits Taucherbrille, Schnorchel und Flossen (so habe ich 1974 an der Cote d'Azur in Südfrankreich angefangen), um wunderschöne Erlebnisse zu haben. Und mit dieser Ausrüstung könnte JUTTA (62) zu einer zweiten Lotte Hass werden?

18. Begegnung mit DINOSAURIERN in Münchehagen

|

Rekonstruktion eines Dinosauriers |

|

|

Schon seit längerer Zeit wollten wir die Dinosaurier in Münchehagen besuchen, wobei sich diese Sehenswürdigkeit ganz in der Nähe zum Steinhuder Meer befindet, das immerwieder das Ziel unserer Tagesausflüge ist. Bei dem Besuch des Klosters in Loccum im April 1014 waren wir gewissermaßen im Nachbarort - aber für den Besuch des offenen Ausstellungsgeländes war es doch noch etwas zu kühl.

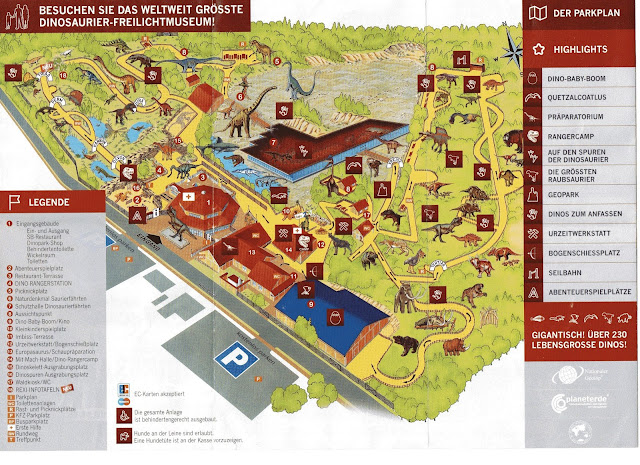

Am Pfingstmontag diesen Jahres entschieden wir uns bei herrlichem Sonnenschein für den Besuch des Dino-Parkes in Münchehagen. Von Hildesheim aus benötigten für die Entfernung von 90 km 1,25 h und benutzten die A7/A2. Das Nadelöhr befand sich in Wunsdorf an der B441. Da wir relativ früh unterwegs waren, fanden wir in der Nähe des Einganges einen schattigen Parkplatz unter einem Baum. An der Kasse (Eintritt 12,50 Euro p.P.) erhielten wir den ausgezeichneten Übersichtplan mit interessanten Informationen über die Dinosaurier.

|

Lageplan |

|

|

Wir begaben uns auf den gut gekennzeichneten Rundweg und erlebten eine sehr interessante Welt, die schon lange verschwunden ist. Alles begann mit dem Steinbruch, wo sich über 300 versteinerte Dinosaurier-Spuren fanden. Heute steht dieses Naturdenkmal "Saurierfährten" unter besonderem Schutz. In der gegenüberliegenden Schutzhalle (7) befinden sich ebenfalls besondere Dinosaurierfährten und Skelette von Dinosauriern.

|

Skelett eines Dinosauriers. |

|

|

Auf dem Rundweg, der eine Länge von 2,5 km hat, begegneten uns sehr immer exotischere Wesen aus einer längst vergangenen Zeit. Bemerkenswert war auch die Größe der Dinosaurier. Nach dem Besuch der Schutzhalle kamen wir in ein Gelände mit riesigen Dinosaueriern - wie wir sie aus den spannenden Abenteuerfilmen her kennen. Insgesamt finden sich auf dem gesamten Gelände 230 lebensechte Rekonstruktionen, die uns authentische Bilder lieferten. Als begeisterter Fotograf konnte ich mich an den abenteuerlichen Motiven begeistern und gestaltete auch ein kleines Video.

|

Ein gefähliches Dinosaurier? |

|

|

Auf diese beeindruckenden Erlebnisse hatten wir uns bereits mit dem Besuch des Naturhistorisches Museum in Braunschweig im August 2017 vorbereitet. Es ist schon bemerkenswert, welche vielfältigen Möglichkeiten für unsere Weiterbildung sich gewissermaßen vor unserer Haustüre in Niedersachsen befinden. Dabei möchte ich auch das SEA LIFE Hannover nicht vergessen. Und immerwieder fällt mir die besondere Berücksichtung der Bedürfnisse unserer Kinder (z.B. Picknick- und Spieplätze im Dino-Park) auf.

19. Das Schloss IBURG und die Landesgartenschau 2018

|

Landesgartenschau 2018 in Bad Iburg |

|

|

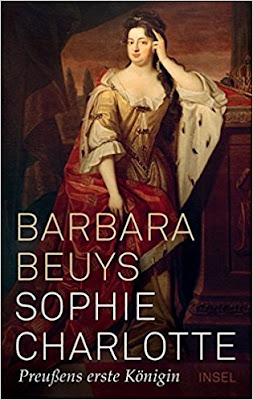

Seit einiger Zeit stand der Besuch der Landesgartenschau 2018 in Bad Iburg auf unserem Programm. Interessanterweise kaufte sich meine Frau, Jutta Hartmann-Metzger, Ende Mai ein historische Biographie über Sophie Charlotte, der ersten preussischen Königin. Das erste Kapitel dieses Buches schildert die Jugendzeit dieser Prinzessin unter dem überraschenden Titel:

"Die Bischofstochter von Schloss Iburg"

|

|

|

|

Dies waren sehr spannende Zusammenhänge, die wir unbedingt vor Ort recherchieren wollten. Am Sonntag, den 3. Juni, fuhren wir bei schönem Wetter nach Bad Iburg, wo wir gegen 10 Uhr (2 h Fahrtzeit für die Strecke von 190 km) ankamen. Wir entschieden uns, zuerst das Schloss Iburg zu besichtigen, das malerisch oberhalb der Landesgartenschau lag. Dies war eine sehr weise Entscheidung, denn wir konnten mit der Besichtigung des Rittersaales und der Katholischen Kirche sehr viele Informationen gewinnen, mit denen wir das Leben von Sophie Charlotte und ihren Eltern auf dem Schloss Iburg besser verstehen konnten.

|

Eingang zum Schloss Iburg |

|

|

Ich lese zur Zeit das spannende Buch Judas und habe mit Jutta abgesprochen, dass wir unsere beiden Bücher tauschen und als Reiselektüre nach MADEIRA mitnehmen, wo wir unseren nächsten Urlaub verbringen werden. Sicherlich haben wir dort auch reichlich Zeit, auf den Spuren von Kaiserin Sisi, dem Habsburger Kaiser Karl V. (im Exil) und Winston Churchill zu wandeln.

|

Modell Schloss Iburg im Museum |

|

|

Die Iburg entstand 1070 auf einer Anhöhe als Burg mit Holzkapelle, das Benediktinerkloster, das angegliedert ist, wurde 1080 gegründet. Vom 11. bis Ende des 17. Jahrhunderts residierten die Bischöfe von Osnabrück in der Doppelanlage des späteren Schloss und des Klosters. Im Schloss befindet sich der kunstgeschichtlich interessante Rittersaal (den ich bereits erwähnt habe) aus dem 17. Jahrhundert mit einer interessanten Deckenmalerei in perspektivischer Darstellung.

|

Schloss Iburg oberhalb der Landesgartenschau 2018 |

|

|

Zu Anfang des 17. Jahrhunderts wurden Burg und Kloster auf Veranlassung von Fürstbischof Philipp Sigismund von Braunschweig-Wolfenbüttel (1591 bis 1623) zu einer reich gegliederten Schlossanlage umgestaltet. Im Dreißigjährigen Krieg erlitten Schloss und Kloster schwere Schäden durch Plünderungen 1621, 1623 und 1633. Auch die Besatzungen, 1632 durch die Niederländer und insbesondere durch die Schweden 1634–50, sorgten für Zerstörungen. Die Schweden vertrieben die Mönche, die erst 1645 zurückkehrten. 1668 wurde im Schloss Sophie Charlotte von Hannover geboren, die 1701 als Ehefrau von Friedrich I. erste Königin in Preußen wurde.

|

Eindrücke im Rittersaal |

|

|

Bischof Franz Wilhelm von Wartenberg, der vor den Schweden geflohen war, kehrte 1650 zurück und ließ ganze Gebäudeflügel von Grund auf erneuern. Die Ausstattung des Rittersaales stammt aus den Jahren 1656/57. Verantwortlicher Architekt war Johannes Crafft, der aus Süddeutschland stammte. Die von dem katholischen Bischof Franz Wilhelm von Wartenberg begonnenen Arbeiten wurden um 1674 von seinem Nachfolger Ernst August I., dem ersten lutherischen Bischof aus dem Haus Braunschweig-Lüneburg, vollendet. Er ließ die lutherische Schlosskirche (1664) einbauen.Ernst August I. war der Vater von Sophie Charlotte. Sehr schön ist das Welfengschlecht in dem Buch von Hans-Georg Aschoff bschrieben (Ernst August I. ab S. 142 und die Stammtafel S.312/313).

Dem Fürstbischof Ernst August I. reichten im Laufe der Jahre die Räumlichkeiten der Iburg nicht aus. Er wollte zudem die Unabhängigkeit der Stadt Osnabrück einschränken und beschloss deswegen, dort einen Neubau zu errichten. 1673 bezog die fürstbischöfliche Familie das Schloss Osnabrück. Damit endete die Ära der Bischöfe von Osnabrück in Schloss Iburg.

Wir hatten auch die Gelegenheit, die katholische St.-Clemens-Kirche zu besichtigen. Die dreischiffige Halle mit Querhaus und rechteckigem Chor, geht auf Bischof Benno II. zurück, der hier auch sein Grab fand. Die heutige Kirchenform stammt aus dem 13. Jahrhundert. Eine barocke Einrichtung erhielt die Kirche in der Bauzeit des westfälischen Barockbaumeisters Johann Conrad Schlaun. Sie wurde jedoch zum großen Teil 1890 zu Gunsten der Neugotik aufgegeben.

|

Altar der St. Clemenskirche |

|

|

Nach der Aufhebung des Klosters 1803 (der Säkularisierung unter Napoleon) wurde die Kirche vier Jahre lang als Pulvermagazin genutzt, dann nahm die katholische Gemeinde sie in Gebrauch, doch wurde sie erst 1836 der Kirchengemeinde übertragen. Eine bauliche Besonderheit der Kirche ist das mittelalterliche Hagioskop, eine sogenannte Lepraspalte. Der freundliche Pfarrer, der die Sonntagsmesse am 3. Juni gestaltet hatte, beantwortete bereitwillig unsere zahlreichen Fragen.

Im Bergfried, dem sogenannten Bennoturm, wurden 1534 Angehörige des Täuferreichs von Münster gefangen gehalten. Der Täufer Johann Bockelson, genannt Jan van Leiden, schickte im Oktober 1534 von Münster 27 Prädikanten als Apostel aus, darunter auch sechs nach Osnabrück. Der Rat der Stadt ließ alle sechs am 15. Oktober festnehmen. Es waren die beiden Niederländer Dionysius Vinne aus Diest und Peter Kueper aus Sneek, der Borkener Schulmeister Heinrich Graes, der Münsteraner Fleischhauer Johann Boentorp, Johann Scheffer aus Freckenhorst und Paul Schwering. Sie wurden nach Iburg gebracht, wo sie am 18. oder 19. Oktober 1534 eintrafen.

|

Bennoturm |

|

|

Die Gefangenen wurden in den Bennoturm gebracht und in den folgenden Tagen verhört und gefoltert. Einer von ihnen überlebte die Qualen nicht. Die übrigen wurden wegen Aufruhrs zum Tode verurteilt und in Münster hingerichtet – bis auf den ehemaligen Schulmeister Heinrich Graes. Dieser war von den übrigen Gefangenen getrennt worden, nachdem er zu erkennen gegeben hatte, er könne wichtige Aussagen machen. So gelang es ihm, vor Bischof Franz von Waldeck geführt zu werden.

|

Verurteilung der Münsteraner Wiedertäufer |

|

|

Dieser glaubte seinen Beteuerungen, er könne einen Anschlag gegen die Stadt Münster vorbereiten oder die Pläne der Täufer ausspionieren. Der Bischof setzte ihn gegen eine Bürgschaft von 1100 Gulden frei. In Münster nahm man Graes freudig auf. Als Jan van Leiden ihn nach Wesel und Deventer schickte, trennte er sich von seinen Begleitern und kehrte zur Jahreswende 1534/35 nach Iburg zurück. Dort verriet er die Pläne der Täufer. Er wurde erneut ausgesandt, um die Absichten der Täufer in Wesel zu erkunden. Nach seiner Rückkehr belohnte ihn der Bischof und entließ ihn, weil er der „ganzen Deutschen Nation“ wichtige Dienste geleistet habe.

| Käfige der toten Wiedertäufer in Münster |

|

|

Nach der Säkularisation waren das Fürstbistum Osnabrück und Schloss Iburg mit dem Kloster endgültig an das Welfenhaus gegangen. 1866 wurde Hannover preußische Provinz, womit auch Schloss Iburg preußisch wurde. Schloss Iburg ist jetzt im Besitz des Landes Niedersachsen und wird von verschiedenen Behörden genutzt.

|

Der Aussichtsturm der Landesgartenschau |

|

|

Vor dem Besuch der Landesgartenschau recherchierte ich im INTERNET und fand den sehr interessanten TAZ-Artikel vom 22.7.2015, den ich gerne teilweise zitieren möchte:

Die Planer der Landesgartenschau Bad Iburg haben der 11.500-Einwohner-Stadt vor den Toren Osnabrücks eine Schönheitskur verordnet. Sie wollen die Grünflächen und Parks schick machen, Wege erneuern, Bänke aufstellen – und einen Bach renaturieren. Die Landesregierung findet den Plan super und vergab die Landesgartenschau 2018 nach Bad Iburg.

Noch im März sah es so aus, als scheitere das Projekt trotzdem, denn der Stadtrat strich die ersten Mittel für die Landesgartenschau aus dem städtischen Haushaltsplan.Doch jetzt könnte alles wieder anders werden, denn es wird ein Bürgerbegehren für die Landesgartenschau geben.

Die grüne Bürgermeisterin Annette Niermann will das Projekt. Ihr Ziel ist es, die Stadt zu einem modernen Tourismus- und Gesundheitsstandort zu entwickeln. Für Niermann und andere Befürworter ist die Landesgartenschau also vor allem Vehikel, um besser an die Fördergelder zu kommen.

Ihr wichtigster Gegenspieler in der Stadt ist der CDU-Fraktionschef Ludwig Fischer. Er hat gemeinsam mit den Stimmen einiger Grünen im Rat den Geldhahn für das Projekt abgedreht. Er argumentiert mit der Haushaltslage. Die Stadt habe zu wenig Geld und zu viele Schulden für eine Landesgartenschau. „Schulen, Kitas, Krippe und die Infrastruktur haben absoluten Vorrang“, sagt Fischer. Wenn dann noch Geld übrig sei, solle die Stadt lieber Schulden abbauen.

Eine durchgeführte Bürgerbefragung führte später zu dem Wunsch, die Landesgartenschau 2018 doch in Bad Iburg zu veranstalten.Es entstanden somit Zwänge, die wir bei dem Besuch der Veranstaltung sehr leicht erkennen konnten:

Nur in Verbindung mit dem Besuch des imposanten Schlosses Iburg fanden wir die Landesgartenschau 2018 interessant. Wir empfanden die Gestaltung um den Charlottensee sehr begrenzt und das Schmetterlingshaus wenig ideenreich, Die Beete waren nicht allzu liebevoll arrangiert. Eindrucksvoll waren aber die verschiedenen Trachtengruppen aus Niedersachsen, die sich zum Treffen im Gelände versammelt hatten.

Gerade zum Thema "Schmettlingshaus" hatten wir beim Besuch der Insel Mainau unseres Aufenthaltes 2015 im Kloster Hegne unvergleichliche Erfahrungen gemacht. Beim "Blumenschauen" in der Halle fiel uns auf, dass es sich wohl um eine Sponsorenveranstaltung halten müsste.

Meine Frau, Jutta Hartmann-Metzger, und ich schreiben Reisebücher. Zur Zeit arbeiten wir am Buch "Sehenswürdigkeiten im schönen NIEDERSACHSEN". Nach reiflicher Überlegung werden wir auch diesen Beitrag übernehmen, denn am 14. Oktober 2018 geht diese Landesgartenschau zu Ende - aber das sehr empfehelenswerte Schloss Iburg wird als touristische Attraktion bleiben.

20. Eine schöne Wanderung zum Nordmannsturm im DEISTER

|

Der Eingang zum Nordmannsturm |

|

|

Vom Parkplatz bei der Bushaltestelle "Nienstedt-Deitsterkamm", die auf 277 m Höhe liegt, kann man auf einem gemütlichen Wanderweg zum Nordmannsturm gelangen. Dort gab es in der Waldgaststätte, die daneben liegt, zur Erfrischung kühle Getränke und einfache Speisen. Wir aßen Currywürst mit Pommes Frites und begaben uns dann auf den Rückweg zum Parkplatz (übrigens hatten war bei der Anfahrt von Nienstedt. Probleme den Parkplatz im Wald zu finden).

|

Die Waldgaststätte |

|

|

Der Turm wurde 1863 von dem hannoverschen Maurermeister Constantin Nordmann erbaut. Die Steinquader zum Aufbau stammten aus dem Steinbruch „Teufelskammer“ am südwestlichen Hang des Deisters. Er wurde 1881 durch einen Blitzeinschlag fast vollständig zerstört, jedoch im folgenden Jahr, ebenfalls von Nordmann, wieder aufgebaut. Eine erste Schutzhütte wurde 1913 am Fuß des Turmes errichtet. 1933 kam der Turm in den Besitz des Hannoverschen Touristenvereins, der 1998 anstehende Investitionen nicht mehr allein stemmen konnte

|

Der Nordmannsturm |

|

|

Mit Hilfe der Städte Barsinghausen und Bad Münder, des Großraumverbandes Hannover und des Landkreises Hameln-Pyrmont wurden der Turm auch mit EU Fördergeldern renoviert.. Im Jahr 2000 wurde der Anschluss an das Kanalnetz hergestellt und ein Anbau für Küche und Sanitäranlagen erstellt. 2001 übernahm Bad Münder den Turm für einen symbolischen Preis und kaufte 2002 auch das Grundstück. Seitdem sorgt ein Förderverein für den Nordmannsturm. Das Gelände wurde 2003 um ein Lagergebäude und 2006 um einen Pavillon erweitert. Der Turm kann gegen eine Spende von 50 Cent bestiegen werden.

21. Die Herrenhäuser Gärten bei HANNOVER

|

|

Die Herrenhäuser Gärten

Seit wir die interessante Biographie "Sophie Charlotte - Preußens erste Königin" von Barbara Beuys gelesen haben, interessieren wir uns sehr für die Plätze, an denen sie gelebt und sich vergnügt hat. Ihre Jugend verbrachte sie auf Schloss Iburg (wir besuchten es im Rahmen der Landesgartenschau 2018). Ihre Mutter, Kurfürstin Spohie lebte bis zu ihrem Lebensende in Hannover und hat sich sehr um die Herrenhäuser Gärten bemüht.

|

Sophiendenkmal |

|

|

Im Jahr 1714 fand die Kurfürstin mitten in den Herrenhäuser Gärten im Alter von 84 Jahren den friedlichen Tod. Dort befindet sich heute das Sophiendenkmal. Königin Sophie Charlotte genoß den Karneval in den Herrenhäuser Gärten. Sie starb 1705 im Alter von 36 Jahren während des Karnevals an einer Lungenentzündung in Hannover.

|

Hummel-Besuch |

|

|

Der Sohn der Kurfürstin, Sophie, wurde in Personalunion Georg I. von England. Mit Ausnahme von Georg III. besuchten alle auch mehrmals die Herrenhäuser Gärten. Mit der Eintrittskarte ist der Besuch des interessanten Museums Schloss Herrenhausen möglich. Weitere Hintergrundinformationen sind dort ausdrücklich beschrieben und gestaltet. Sehr empfehlenswert!

22. Das Panzermuseum auch für Pazifisten bei MUNSTER

|

Panzerverladung |

|

|

Das Deutsche Panzermuseum Munster (DPM) ist eine gemeinsame Einrichtung der Stadt Munster und des Ausbildungszentrums Munster der Bundeswehr – der zentralen Ausbildungsstätte für den Offizier- und Unteroffiziernachwuchs der gepanzerten Kampftruppen, der Heeresaufklärungstruppe und Heeresflugabwehrtruppe der Bundeswehr.

|

Der englische Panzerkommandant |

|

|

Das Museum zeigt Panzer, Fahrzeuge, Waffen, Uniformen, Ausrüstung und militärische Abzeichen. Zeitlicher Schwerpunkt ist das 20. Jahrhundert, regionaler Schwerpunkt die deutsche Geschichte. Das Panzermuseum besteht seit 1983 und ist auch für Zivilisten sehr interessant. Mit der Zeit wurden die Panzer mit sehr viel Technik versehen und dadurch auch verwundbarer.

|

Klaus und der Panzer |

|

|

Dies ist insbesondere im Vergleich mit den Waffen des Ostblocks zu erkennen. Legendär war der russische Panzer T34, der mit sehr viel Erfolg im 2. Weltkrieg eingesetzt wurde. Heute verwenden die Aufklürungspanzer auch Drohnen. Beinahe wäre ich 1969 als Wehrpflichtiger bei der Panzerwaffe gelandet. Ich wurde aber aus privaten Gründen zurückgestellt - was ich aus heutiger Sicht bedauere.

23. Das CELLER Schloss und die Dänenkönigin Caroline Mathilde

|

Das Wappen des Celler Schlosses |

|

|

Bereits vor fünf Jahren - während unseres schönen Dänemark-Urlaubes - erfuhren wir im Rahmen der Schloss-Besichtigungen auf Nord-Seeland (oberhalb von Kopenhagen) einiges über das traurige Schicksal der dänischen Königin Caroline Mathilde, die mit dem geisteskranken König Christian VII. verheiratet war.

|

Christian VI. |

|

|

Am 14. Januar 1766 starb Christians Vater und wenige Tage später wurde Christian VII. kurz vor seinem 17. Geburtstag gekrönt. Die Regierungsgeschäfte führte zunächst, wie schon zu Zeiten seines Vaters, das Kabinett, das von Graf Johann Hartwig Ernst von Bernstorff geleitet wurde.Die einzige Aufgabe des Königs bestand darin, die Beschlüsse zu unterschreiben, denn nach dem dänischen Königsgesetz ging alle Gewalt allein vom König aus.

An einer wirklichen Beteiligung des Königs an der Regierung hatten die Mitglieder des Kabinetts kein Interesse. Sie beunruhigte aber, dass sich bereits nach wenigen Tagen die Unberechenbarkeit des jungen Königs zeigte, als er den langjährigen Oberhofmarschall Adam Gottlob von Moltke entließ.

|

Königin Caroline Mathilde |

|

|

Im Alter von siebzehn Jahren heiratete er am 8. November 1766 auf Schloss Christiansborg seine fünfzehnjährige Cousine Caroline Mathilde von Großbritannien, die Schwester des englischen Königs Georg III., mit der er zwei Jahre zuvor verlobt worden war. Die Ehe war nicht glücklich. Der König erklärte öffentlich, dass er sie nicht liebe, und trieb sich stattdessen mit seinem Günstling Conrad Holck auf den Straßen Kopenhagens herum.

Er unterhielt ein Verhältnis mit der Prostituierten Anne Cathrine Benthagen (Støvlet-Cathrine) (1745–1805), der er völlig verfiel und die er sogar mit zum Hof brachte. Anfang 1768 wurde sie verhaftet, zunächst ins Gefängnis gesperrt und später, als der König zu seiner Europareise aufgebrochen war, des Landes verwiesen, Sie erhielt eine stattliche Pension, als sie 1770 den Zollinspektor Conrad Ditlev Maes heiratete.Schnell wurden die Eskapaden des jungen Königs bekannt und erregten öffentliches Ärgernis. Die regierenden Minister versuchten vergeblich, seinen Zustand und sein Benehmen wenigstens vor ausländischen Diplomaten zu verbergen, und schickten ihn schließlich auf eine Auslandsreise.

Am 6. Mai 1768 brach der König mit großem Gefolge zu einer Reise durch Europa auf. Die für junge Adlige übliche "Grand Tour" war bereits vor dem Tod seines Vaters geplant gewesen. Unmittelbar vor Beginn der Reise war eine Extrasteuer zur Finanzierung der Ausgaben erhoben worden. Bernstorff begleitete den König, um ihn zu überwachen und politischen Nutzen aus der Reise zu ziehen. Caroline Mathilde hätte ebenfalls mitfahren wollen, um ihre Familie zu besuchen, wurde aber in Kopenhagen zurückgelassen.

Der erste große Aufenthalt war Schloss Gottorf (bei Schleswig), wo Christian VII. am 27. Mai den Gottorper Vertrag unterzeichnete, der die Reichsunmittelbarkeit von Hamburg gegen den Erlass von 1,3 Mio. Reichstalern dänischer und herzoglich-gottorfischer Schulden besiegelte. Weitere mehrtägige Aufenthalte gab es auf Schloss Traventhal und Schloss Ahrensburg, wo Heinrich Carl von Schimmelmann am 10. Juni zum königlichen Schatzmeister ernannt wurde und sich der Reisegesellschaft anschloss. Schimmelmann beglich einen Großteil der Reiseausgaben. Als Reisearzt wurde dem König der Armenarzt Johann Friedrich Struensee zugeteilt, ein Aufklärer aus Altona, den Conrad Holck (ein Günstling Christian VII.) ausgewählt hatte.

|

Struensee |

|

|

Im November zeigten sich erstmals gesundheitliche Probleme. Für mehrere Tage blieb der König in seinem Zimmer unter Struensees Obhut. Auf der Rückreise besuchte er noch einmal seine Schwestern und erreichte am Neujahrstag 1769 in Altona wieder sein Herrschaftsgebiet.

Struensee gewann auf der Reise das Vertrauen des Königs. Zurück am dänischen Hof Anfang 1769 stieg dieser Einfluss. Bereits Mitte Mai 1770 verlieh Christian ihm den Titel Etatsrat. Struensee wurde auch offiziell zum Leibarzt ernannt. Im September 1770 veranlasste Struensee den König, Bernstorff zu entlassen. Er weckte im König das Interesse für liberale Reformen im Sinne der Aufklärung.

Doch bald überschattete Christians fortschreitende Erkrankung die Zusammenarbeit mit Struensee. Struensee gelang es, von Christian eine Generalvollmacht zu erhalten, die es ihm erlaubte, anstelle des Königs zu unterschreiben. Damit war er quasi Alleinherrscher. Zur Betreuung und Unterhaltung des Königs stellte er Enevold von Brandt an und rief den früheren Prinzenerzieher Reverdil zurück.

Christian VII. machte Struensee auch mit seiner Frau bekannt, die in ihrer Ehe und am Hof unglücklich war. Statt die Ehe des Königspaars neu zu beleben, führten Struensees Empfehlungen für eine gesündere Lebensführung jedoch dazu, dass sich der Leibarzt und die Königin näher kamen. Es wird angenommen, dass Struensee auch der Vater ihrer Tochter Louise Auguste war. Christian erkannte sie jedoch als seine Tochter und erhob Struensee am Tag ihrer Taufe zum Lehnsgrafen.

Struensees Gesetze wie die zur Presse- und Meinungsfreiheit, zur Abschaffung der Folter und der Kirchenbuße machten Dänemark zum fortschrittlichsten Staat seiner Zeit. Die Umorganisation der Verwaltung hatte aber auch eine Schwächung des mächtigen dänischen Adels zur Folge, weshalb Struensee 1772 von konservativen Kräften unter Führung der Königswitwe Juliane Marie gestürzt und am 28. April 1772 vor den Toren Kopenhagens hingerichtet wurde. Im vorausgegangenen Prozess wurde Christian nicht befragt, ihm waren nur die notwendigen Unterschriften abgenötigt worden. Auch seine zunehmende Geisteskrankheit wurde nicht thematisiert. Seine Ehe mit Caroline Mathilde wurde geschieden. Die Königin wurde auf das Schloss Celle verbannt.

|

Schloss Frederiksborg |

|

|

Im Schloss Frederiksborg (bei Hilleroed) lebte auch Christian IV. Nach einem größeren Brand im Jahre 1959 wurde das Schloss als Nationalhistorisches Museum wieder aufgebaut. Dort konnten wir einiges über die Liebesaffäre der unglücklichen Königin Caroline Mathilde erfahren.

|

|

Entsprechend waren wir gespannt auf die Besichtigung des Celler Schlosses, wo die dänische Königin Carolin Mathilde von 1772 bis 1775 (sie starb dort im Alter von 24 Jahren) in der Verbannung lebte. Der besondere Anlass für die Führung war auch Jutta's Geburtstag am 6. Oktober (dem Tag der Besichtigung) und unser besonderes Interesse für die Welfenkönige und die Zeit, in der sie in Personalunion sowohl in England als auch in Hannover regierten.

|

Die Fontäne im Französischen Garten |

|

|

Wir parkten kostenlos auf dem Oberdeck des Parkhauses "Langensalzaplatz" und spazierten durch den schönen Französischen Garten mit der eindrucksvollen Fontäne . Nach der Schlossbesichtigung gingen wir noch in die Altstadt, wo wir auch das bekannte Hoppener Haus entdeckten.

24. Das Hubschraubermuseum in BÜCKEBURG

|

|

Während der Besichtigung des Luftfahrt-Museums in Hannover, das ich im Juni 1998 mit meiner Frau JUTTA besucht habe, erfuhr ich einiges über das Schicksal mehrerer Ju 52-Transportmaschinen während des 2. Weltkrieges in Norwegen. Im Zweiten Weltkrieg besetzten gleich zu Beginn des Norwegen-Feldzuges deutsche Truppen am 9. April 1940 den für die Verschiffung schwedischen Erzes notwendigen Hafen Narvik.

Die Aktion wurde von der Kriegsmarine durchgeführt, die dabei dem gleichen Ziel der Royal Navy nur um Stunden zuvor kam. Eine Gruppe dieser Ju 52-Flieger (auch “Tante Ju” genannt) landete 1940 zur Versorgung Narviks auf dem zugefrorenen Hartvikvann-See bei Narvik in Nordnorwegen und versank im Frühjahr in dem Gewässer.

|

Narvik 1977 |

|

|

Die Luftwaffe besaß zur damaligen Zeit zwar Luftfahrzeuge, die die Strecke Oslo - Narvik – Oslo hätten bewerkstelligen konnten, jedoch gab es so weit im Norden keinen Flugplatz, der unter der Kontrolle der Deutschen Luftwaffe war. So bot lediglich ein etwa 15 km von Narvik entfernt gelegener, von hohen Bergen umgebener und zu dieser Zeit noch fest zugefrorenen Hartvikvann-See (bei Vassdalen) die Möglichkeit einer - wenn auch ungewissen - Landung ohne Rückkehr. Dieser See wurde als Ziel einer abenteuerlichen Mission auserwählt, die nur den Einsatz des Flugzeugmusters Ju 52 erlaubte.

Am 11. April erhielt der Kommandeur der erst wenige Tage vorher in Neumünster/Holstein aus Lehrbesatzungen der Schulen aufgestellten Kampfgruppe 102 den Befehl, mit 13 Maschinen des Flugzeugmusters JU 52 Nachschub nach Narvik zu fliegen. Nach Ausführung dieses Auftrages mussten die Maschinen auf dem zugefrorenen Hartvikvannsee zurückgelassen werden. Mit der nächsten Eisschmelze versanken alle gelandeten JU 52 im See.

Im Jahr 1986 unternahm die Interessengemeinschaft Ju 52 e.V. unter Leitung von Günter Leonhardt eine Expedition zum Hartvikvann-See. Dabei können vier der versunkenen Ju 52 Transportmaschinen geborgen werden. Seit 1989 kann man eine dieser Maschinen - hervorragend restauriert - in der Ju 52-Halle am Fliegerhorst Wunstorf bewundern. Ein Original-Rumpfmittelstück befindet sich bei uns im Museum.

|

Die Ju 52 in Buenos Aires |

|

|

Im Rahmen unserer Nordkap-Tour kamen wir 1977 ganz in der Nähe vorbei - ohne etwas von den 13 Ju 52 - Maschinen zu ahnen, die im See versanken und von denen vier Flugzeuge 1986 wieder gehoben wurden. Bereits 1972 hatte ich eine Begegnung mit der legendären Ju 52 am Stadtflughafen von Buenos Aires.

Das Schicksal der gehobenen Ju 52 - Flugzeuge verfolgte mich weiter. Aber erst im August 2012 kam ich auf dem Weg zum Steinhuder Meer dazu, die Ju 52 - Halle am Flughafen in Wunstorf zu besichtigen. Es war sehr interessant, dort "alte Hasen" zu treffen, die sich sehr liebevoll um die Ausstellungsstücke kümmern.

In über 46 Jahren bin ich mit zahlreichen kleinen und großen Flugzeugen auf der ganzen Welt unterwegs gewesen - aber Hubschrauber waren leider nicht dabei. Deshalb fand ich Jutta's Vorschlag großartig, bei unseren zahlreichen Ausflügen nach Bückeburg auch einmal das Hubschrauber-Museum zu besichtigen. Am Freitag, den 23. November 2018 war es soweit. Normalerweise fahren wir immer über die A7 und die A2 nach Bückeburg. Diesmal wählten wir die Bundesstrasse B1 über Hameln und dann die B83 nach Bückeburg. So sparten wir ca. 25 km.

|

Das Hubschrauber-Museum im Stadtzentrum |

|

|

Das Hubschraubermuseum Bückeburg liegt im Stadtzentrum von Bückeburg und ist sehr leicht zu erreichen. Es ist das einzige reine Drehflügler-Museum in Deutschland und eines der wenigen weltweit. Das Museum ist der Geschichte und Technik der Hubschrauber gewidmet. Der wesentliche Faktor für die Entstehung des Museums war die nahegelegene Heeresfliegerwaffenschule, das heutige Internationale Hubschrauberausbildungszentrum, die seit 1960 auf dem Heeresflugplatz Bückeburg stationiert ist.

|

Interessante Hubschrauber |

|

|

Die Anfänge des Museums reichen bis 1961 zurück. Der damalige Hauptfeldwebel und Hubschrauberpilot Werner Noltemeyer hatte von seinem Kommandeur den Auftrag bekommen, auf dem Kasernengelände der Heeresfliegerwaffenschule am Flugplatz in Achum, dem heutigen Heeresflugplatz Bückeburg, ein kleines Hubschraubermuseum einzurichten. Im Laufe der Jahre stellte die Luftfahrtindustrie Anschauungsmaterial für das kleine Museum zur Verfügung. Das Museum konnte nur dienstlich genutzt werden, da es sich im militärischen Sicherheitsbereich befand. Es war nur Soldaten, Sondergästen und angemeldeten Schulklassen der Umgebung zugänglich.

|

Jutta als Hubschrauberpilotin |

|

|

1970 zog das Museum dann in die Stadtmitte von Bückeburg um, die Stadt stellte den Münchhausen-Burgmannshof für die immer größer werdende, umfangreiche Hubschraubersammlung zur Verfügung. Am 9. Juni 1971 wurde dort das Hubschraubermuseum eingeweiht und somit für das allgemeine Publikum zugänglich. Die Ausstellungsfläche des Museums wurde in den Jahren 1978 bis 1980 um einen 2.000 Quadratmeter großen Anbau erweitert. Wir haben dieses Museum besucht und waren begeistert.

|

Vorbereitungen zum Weihnachtsmarkt |

|

|

Bei angenehmen Sonnenschein wanderten wir anschließend noch über den bunten Markt zum Schloss Bückeburg.Wir erlebten die emsigen Vorbereitungsarbeiten für den kommenden Weihnachtsmarkt.

25. Weihnachten 2018 im HARZ

|

|

Weihnachtsmesse in der Kirche St. Josef in Herzberg

Bereits 2003 haben wir Weihnachten in der Ferne gefeiert. Damals flogen wir am 21. Dezember von Hannover nach Hurghada in Ägypten und kehrten am 4. Januar 2004 zurück in das kalte Deutschland. Wir erlebten in dem völlig anderen Kulturkreis eine andere Art, Weihnachten zu feiern.

| Gartenanlage des Moon Valley Hotels in Hurghada |

|

|

Insbesondere Heiligabend war spannend. Nach einem normalen Abendessen gingen wir in die gegenüberliegende Gaststätte, um bei einer Flasche Wein, den besonderen Abend zu feiern. Wein gab es erst einmal nicht. Aber der freundliche Kellner, den wir bereits vorher kennengelernt hatten, wollte uns eine Flasche Wein besorgen. Dafür gaben wir ihm 5 Euro und warteten eine halbe Stunde. Wir hatten schon damit gerechnet, dass er nicht mehr zurückkommen würde. Aber er enttäuschte uns nicht und wir konnten in diesem anderen Kulturkreis Heiligabend feiern. Am folgenden 1. Weihnachtstag, dem 25. Dezember 2003, ging es mit dem Bus im Polizeikonvoi nach Luxor, wo das Nilkreuzfahrtschiff CORAL I auf uns wartete.

|

Abendstimmung auf dem Nil |

|

|

Besonders schön war Silvester auf dem Nilkreuzfahrtschiff. Wir hatten zahlreiche altägyptische Sehenswürdigkeiten besichtigt und waren zurück auf dem Weg nach Luxor. Die Schiffsbesatzung hatte sich große Mühe mit dem prächtigen Buffet gegeben. Gegen Mitternacht begaben wir uns auf das Oberdeck und genossen dort den wunderschönen Sternenhimmel. Es war sehr ruhig und nirgendwo war ein Feuerwerk zu sehen. Bei einem Glas Sekt wünschten wir uns ein frohes, neues Jahr 2004 und dachten an die vielen Glücksmomente, die wir seit 1996 (dem Jahr unseres Kennenlernens) immerwieder erlebt haben und die auch jetzt erkennbar waren.

Sieben Jahre (2010) später erlebten wir Weihnachten erneut in der Ferne. Wir flogen wieder am 21. Dezember von Hannover; aber diesmal nach Antalya in der Türkei. Der Rückflug erfolgte ebenfalls am 4. Januar des darauffolgenden Jahres 2011. Allerdings gab es im Dezember 2010 große Schwierigkeiten wegen der umfangreichen Schneefälle auf mehreren deutschen Flughäfen. Über mehrere Tage konnten Flugzeuge in Frankfurt weder starten noch landen. Wir flogen aber vom Flughafen Hannover, wo es weder Probleme beim Hinflug noch beim Rückflug gab.

|

Empfangskomitee in der Hotellobby |

|

|

Es war in dieser ausgezeichneten Hotelanlage sehr schnell zu erkennen, dass man sich an die Traditionen der europäischen Hotelgäste angepasst hatte. Es gab an Heiligabend eine größere Weihnachtsveranstaltung, bei der Cocktails und Sekt serviert wurden. Gegen 19 Uhr begann das Abendessen mitTruthahn und anderen Köstlichkeiten. An der Bar, wo wir interessante Dauergäste kennenlernten, tranken wir einige Erfrischungsgetränke. Ab 21 Uhr spielte eine Band und gab uns die Gelegenheit, wieder einmal zusammen zu tanzen.

|

Verzierungen in der Moschee |

|

|

Am 1. Weihnachtsfeiertag spazierten wir durch Kemer und besuchten bezeichnenderweise eine Moschee. Dafür mussten wir allerdings die Schuhe ausziehen.und Jutta durfte ein Kopftuch tragen. Die Moschee stand offen und wir konnten uns unbefangen umsehen. Nach einer schönen Standwanderung bei einer angenehmen Frühlingstemperatur von 20 grd. C kamen wir zum Hotel zurück.

Weihnachten 2018 wollten wir diesmal in der Nähe verleben. Nach sehr unangenehmen Erfahrungen mit Flugreisen, insbesondere mit Verspätungen und Ausfällen, suchten wir uns diesmal ein Ziel in der Nähe von Hildesheim aus und da kam natürlich der HARZ und Herzberg (80 km Entfernung) in Frage. Jutta hat den HARZER HOF in Scharzfeld bei Herzberg ausgesucht. Wir waren auf Schnee eingestellt, der uns allerdings nur an Heiligabend kurz erfreute.

Interessant war die erste Kontakt mit dem Hotel. Wir kamen am Sonntag, den 23. Dezember, gegen 12 Uhr 30 an und fanden das Schild "Geöffnet ab 17 Uhr" am Eingang. Alles war dunkel! In der Küche wurde aber gearbeitet. Ich klopfte ans Fenster. Eine ältere Frau kam heraus und fragte: "Sie wollen nur aufs Zimmer? Ich mache Ihnen auf!" In der Zwischenzeit hat Jutta telefonischen Kontakt mit der Rezeptionsdame bekonmen, die an die Eingangstür kam. Diese war offen. Das Schild bezog sich nur auf das Restaurant. Es gab noch weitere, interessante Erfahrungen, die ich in meiner Hotelbewertung beschrieben habe.

|

Burgruine Scharzfels |

|

|

An Heiligabend fuhren wir zur Burgruine Scharzfels, die sich in der Nähe in Richtung Bad Lauterberg befand. Dies war sinnvoll, denn die Wanderung entlang der befahrenen Harzstrasse war nicht ganz ungefährlich. Danach folgte auch noch ein längerer Anstieg. Die Burg Scharzfels ist die Ruine einer mittelalterlichen Befestigungsanlage im Harz bei Scharzfeld. Seit ihrer Errichtung im 10. Jahrhundert galt sie als uneinnehmbare Festung. Im 17. Jahrhundert wurde Scharzfels Staatsgefängnis.

|

Erinnerung an die berühmte Gefangene |

|

|

Ab 1695 saß hier Eleonore von dem Knesebeck (* 1655) ein, die aus angesehenem Lüneburger Uradel, entstammte. Sie war ab deren Verehelichung die Zofe der Prinzessin Sophie Dorothea von Ahlden. Gegen ihren Wunsch heiratete Prinzessin Sophie Dorothea am 18. November 1682 in der Kapelle auf Schloss Celle ihren Cousin, den späteren britischen König Georg I. (1660–1727), den ältesten Sohn des Herzogs und späteren Kurfürsten Ernst August von Braunschweig-Lüneburg und seiner Gattin Prinzessin Sophie von der Pfalz.

Zwischen der schutzlosen Sechzehnjährigen, nach Hannover verheirateten Sophie Dorothea und Eleonore entwickelte sich eine freundschaftliche Beziehung, eine Art Mutter-Tochter-Verhältnis und sie war Mitwisserin eines außerehelichen Liebesverhältnisses ihrer Herrin mit dem draufgängerischen Grafen von Königsmarck, bei dem sie als Briefüberbringerin fungierte.

|

Eingang zur Burgruine |

|

|

Die Familie von Eleonore von dem Knesebeck versuchte immerwieder, ein ordentliches Gerichtsverfahren einleiten zu lassen und bot auch vergeblich eine Kaution von 100.000 Taler an. Die Gefangene blieb in einer winzigen Kammer eingesperrt, nur einmal täglich sah eine alte Wärterin nach ihr. Ihre Familie bestach schließlich den Dachdecker Veit Rentsch. Dabei wurde Eleonore 1697 mit Hilfe von außen durch eine abenteuerliche Abseilaktion über 20 m abwärts vom hohen Burgfelsen befreit, Körper an Körper gefesselt mit ihrem Retter, der sich mit ihr abseilte.

|

|

Zuvor hatte er eine Öffnung in die Zimmerdecke der Gefangenen eingebracht und sie mit einem Strick nach oben geholt. Unten wartete ihr Schwager mit einer Handvoll Berittener und brachte sie in Sicherheit.

Sie reiste nach Wien, wo sie es schaffte einen kaiserlichen Schutzbrief zu erlangen und fuhr nach Braunschweig. 1717 soll sie in einem Dorf nahe dieser Stadt gestorben sein. Die Burg wurde erst während des Siebenjährigen Krieges 1761 nach einer Belagerung durch französische Truppen erobert und gesprengt. Von der Burgruine führt ein Wanderweg zur Einhornhöhle, die in 1 km Entfernung liegt.

Das Heiligabend-Menu war für abends ab 18 Uhr im Parkhotel in Bad Lauterberg geplant. Da wir nicht genau wußten, wo sich dieses genau befand und auch noch unser Navi ausfiel (wie erwas später auch unser Smart Phone) entschieden wir uns in Bad Lauterberg durchzufragen. In einem Frisörsalon erhielt die Jutta die relevanten, aber etwas verklausulierten Informationen. Wir waren froh über diese Probefahrt, denn am Abend wäre im Dunkeln mit den wenigen Fussgängern das Parkhotel kaum zu finden gewesen.