Inhalt

- Cover

- 1. Einleitung

- 2. SKANDINAVIEN - von Kopenhagen zum Nordkap!

- 3. Über die AUTOPUT zum Windsurfen nach Griechenland

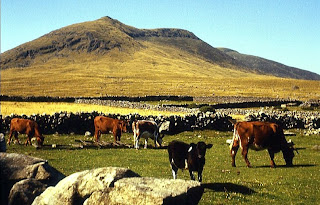

- 4. IRLAND - Wiedersehen nach 20 Jahren!

- 5. WEIMAR - eine Kulturstadt!

- 6. OSTSEE - Entspannung im MIRAMAR in Niendorf/Timmendorfer Strand!

- 7. Sommer 1959 - Radtour zum BODENSEE und 49 Jahre danach!

- 8. SWINEMÜNDE - eine Etappe unserer Flucht aus DANZIG!

- 9. FRANKREICH und das mittelalterliche COLMAR im Elsaß!

- 10. Das Selketal und die Burg Falkenstein im HARZ

- 11. Eine Kutschfahrt in der Lüneburger Heide

- 12. Mit dem Fahrrad entlang der WESER

- 13. Schlösser und Strände an der Dänischen Riviera

- 14. Kloster LOCCUM - auch eine Zisterzienser-Gründung

- 15. Erholung im Kloster HEGNE am Bodensee

- 16. Ein Ausflug nach GOTHA und ERFURT

- 17. Auf den Spuren berühmter Kurgäste in MARIENBAD (Tschechien)

- 18. MÜNSTER - zwischen Aasee und Dom

- 19. THALE und der Hexentanzplatz

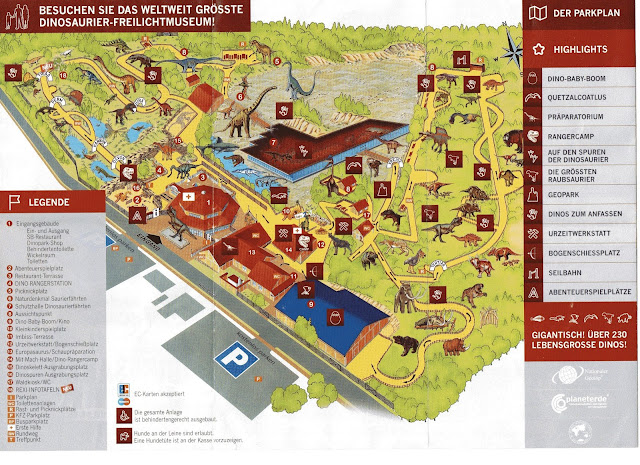

- 20. Begegnung mit DINOSAURIERN in Münchehagen

- 21. Im Herbstmonat Oktober am Wörthersee

- Impressum

1. Einleitung

Vor einiger Zeit habe ich das interessante Buch "Unterwegs mit dem FLUGZEUG" von meinen zahlreichen Reisen zusammengestellt.

Vor mehr als 45 Jahren entstanden so eindrucksvolle Luftbilder von den Landschaften in Süd- und Mittelamerika.

Nach unseren zahlreichen Reisen mit dem Auto fand ich es deshalb sinnvoll, ein entsprechendes Buch mit dem Titel "Unterwegs mit dem AUTO" zusammenzustellen, das den größten Teil der spannenden Erlebnisse über größere und kleinere Entfernungen im In- und Ausland beschreibt.

2. SKANDINAVIEN - von Kopenhagen zum Nordkap!

| Wachwechsel in Kopenhagen |

Am 5. Januar 1977 reiste ich über die Vogelfluglinie Puttgarten - Roedby mit meinem AUDI 100 nach Kopenhagen, (Reisetipp "Kopenhagen") um bei unserer befreundeten Firma NIRO ATOMIZER A/S meinen Dienst als Kooperations-Ingenieur anzutreten (siehe auch meinen Reisebericht "Honduras"). Dieser Auslandsaufenthalt wurde von meiner eigenen Firma WIEGAND Karlsruhe GmbH finanziert und sollte drei Jahre dauern. Anfang Februar 1977 kam im Rahme des Umzuges von Karlsruhe nach Farum (bei Kopenhagen) auch meine erste Frau ULLA und mein Sohn Jochen (damals 6) nach. Bilder "Wachwechsel"

Da der Ausgangspunkt ca. 1.000 km nördlicher lag, war es naheliegend, in den Sommerferien die Abenteuer-Tour zum Nordkap zu wagen (die Gesamtstrecke verkürzte sich so von 7.300 auf 5.300 km). Und dann interessierte uns auch die berühmte Mitternachtssonne. Mein dänischer Kollege Joergen Hansen hatte diese Reise im Jahr vorher unternommen und gab mir nützliche Tipps. Vor allen Dingen wies er mich auf die zahlreichen Holzhütten hin, die es auf fast jedem Campingplatz in Skandinavien gab und die man auch für eine Nacht mieten konnte.

Am Montag, den 20. Juni 1977, starteten wir bei herrlichem Wetter von unserem Wohnort Farum (ca. 20 km nördlich von Kopenhagen), zu unserer spannenden Reise in Richtung Norden. Die erste Etappe nach Helsingör und mit der Fähre nach Helsingborg in Schweden kannten wir bereits von einem Ausflug Anfang April 1977. Damals war es noch sehr kalt und entsprechend winterlich gekleidet besuchten wir das "Hamlet-Schloss" Helsingör am Öresund. Uns imponierten auch die zahlreichen, älteren Kanonen, die immer noch in der Position waren, um die Einfahrt in den Öresund zu kontrollieren.

Nach einer Dauer von ca. 20 min kam die Fähre auf der gegenüberliegenden, schwedischen Seite in Helsingborg an. Bei dem Ausflug im April entdeckte meine Frau in den Geschäften von Helsingborg sehr schöne Glasarbeiten (Gläser, Kerzenhalter usw.). Daraus entwickelte sich später für mich die verantwortungsvolle Aufgabe, diese empfindlichen Waren im Rahmen unserer Besuche bei unseren alten Bekannten und Verwandten nach Süddeutschland zu transportieren. Für entsprechende Einkäufe war aber auf dieser Nordkap-Tour keine Zeit, denn als erste Reise-Etappe wollten wir Stockholm in ca. 600 km Entfernung erreichen. Dazu fuhren wir auf der E04 über Jönköpping über Norrköpping dem Tagesziel entgegen.

Seit dem 1. Juli 2000 gibt es eine weitere Möglichkeit, über den Öresund nach Schweden zu gelangen: die Öresundbrücke. Auf ihr fährt man in 10 Minuten von Kopenhagen in Dänemark nach Malmö in Schweden. Die 16 km lange Überquerung beginnt auf der dänischen Seite mit einem 4 km langen Unterwassertunnel, der direkt unter der Einflugschneise des Kopenhagener Flughafens liegt. Der Tunnelausgang liegt auf der künstlichen Insel Peberholm (Pfefferinsel - daneben liegt Saltholm, die Salzinsel). Dort beginnt die Auffahrt auf die 7.845 m lange Brücke mit einer Durchfahrtshöhe von 57 m. Über 2.000 Fahrzeuge rollen täglich über die Brücke, die 2 Milliarden Euro gekostet hat, und nun über Mauteinnahmen (28,30 € für die einfache Fahrt) refinanziert wird.

Dies war übrigens nicht der erste Kontakt mit Schweden: In der Zeit vom Sonntag, den 29. April, bis zum Dienstag, den 1. Mai 1973, begleitete ich meinen Vorgesetzten, Abteilungsleiter Brand, auf einem Repräsentationsbesuch zu unserer befreundeten Firma NIRO ATOMIZER A/S in Kopenhagen. Eine größere Gruppe neuseeländischer Kunden aus der Molkereiwirtschaft befanden sich auf einer Rundreise durch Europa und sollten im Rahmen von Betriebsbesichtigungen mit unseren neuesten Anlagen vertraut gemacht werden. Am Sonntagabend fand ein gemütliches Beisammensein in der entspannten Atmosphäre eines Kopenhagener Kro statt. Dort stellte mich Herr Brand dem Managing Director von NIRO ATOMIZER A/S, Mr. Harry Larsen, vor.

Damals konnte ich noch nicht ahnen, dass ich vier Jahre später als Mitarbeiter dieser dänischen Firma NIRO ATOMIZER A/S verantwortlich für einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren für den gesamten Eindampfanlagenbau im Konzern werden würde. Die Offenheit und Kontaktfreudigkeit meiner dänischen Kollegen lernte ich sehr schnell auf zahlreichen gemeinsamen Reisen zu schätzen. Und auf ihren Wunsch kam es auch zu der Entscheidung, mich Anfang 1977 als Koordinations-Ingenieur nach Kopenhagen zu berufen.

Am Montag, den 30. April 1973, fuhren wir mit dem Bus nach Helsingör und setzten mit der Fähre nach Helsingborg in Schweden über. Nach einer Fahrt von 30 km in östlicher Richtung erreichten wir die Molkerei AB Milkfood in Kaageröd. Dort war es meine Aufgabe, den interessierten Neuseeländern in englischer Sprache die Funktionsweise unserer WIEGAND-Eindampfanlagen im Betrieb zu erklären. Nach unserer Rückkehr konnte Herr Brand seine Freude über meine guten englischen Sprachkenntnisse gegenüber meinen Kollegen nicht verheimlichen.

Nach unserer Nordkap-Tour war ich wieder beruflich in Schweden. In der Zeit vom Mittwoch, den 28. September, bis zum Donnerstag, den 29. September 1977, begleitete ich meinen dänischen Kollegen, Dr. Pisecky, zu einem schwedischen Molkerei-Kunden in Vänersborg. Dr. Pisecky war ein renommierter tschechischer Wissenschaftler von der Universität in Prag, der 1968 beim Einmarsch der Truppen des Warschauer Pakts nach Dänemark geflüchtet ist. Er war bei NIRO ATOMIZER für wichtige Produktentwicklungen sehr erfolgreich verantwortlich. In Vänersborg konnte ich mich sehr gut mit meinen - noch - begrenzten dänischen Sprachkenntnissen unterhalten. Da ich mich darüber wunderte (Schwedisch ist - im Gegensatz zu der norwegischen Sprache - verschieden vom Dänischen) fragte ich nach der Erklärung und man antwortete mir: "Wir haben Skandinavisch gesprochen!".

Nun wieder zu unserer Nordkap-Tour: Wir kamen gegen 18 Uhr in Stockholm an. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, welchen Campingplatz mit Blockhütten wir ausgewählt haben. Ich kann mich nur noch erinnern, dass er außerhalb von Stockholm in nördlicher Richtung lag. Mit großer Wahrscheinlichkeit handelte es sich um einen Campingplatz bei Sollenturna, denn dieser lag an der E04 (diese hatten wir bisher benutzt und auf dieser wollten wir in nördlicher Richtung weiterfahren). Am Dienstagvormittag, den 21. Juni 1977, fuhren mit unserem gepackten Wagen zurück ins Stadtzentrum von Stockholm. Bilder "Stockholm"

Dort interessierte uns besonders die "Gamla Stan" (die Altstadt) mit dem Kungliga Slott (Königliche Schloß), die Storkyrkan (Große Kirche) und die Tyska Kirkan (Deutsche Kiche). In diesem ältesten Teil von Stockholm ist der mittelalterliche Straßenverlauf noch erhalten und schattige, ruhige Plätze bilden Oasen der Erholung. Die "Gamla Stan" liegt auf einer Insel, die durch Brücken zu erreichen ist. Auf der Ostseite der "Gamla Stan" befindet sich der "Strömmen". Dort legen neben kleineren Fährschiffen auch Kreuzfahrtschiffe an. Früher ankerte hier der Dampfer Gripsholm - der Stolz der schwedischen Amerikalinie.

Bei der äußeren Besichtigung des königlichen Schlosses nahmen wir uns sehr viel Zeit (Jochen entdeckte auch ein interessantes, gußeisernes Pissoir der Jahrhundertwende) und hofften insgeheim, auch Königin Silvia zu sehen. Selbst in Kopenhagen war uns dies aber auch nicht mit Königin Margarete während unserer Zeit in Dänemark geglückt, obwohl sie für ihre Volkstümlichkeit bekannt ist und gerne alleine auf der "Ströget" einen Einkaufsbummel unternimmt. Später haben wir erfahren, dass in Schweden die königliche Familie im Schloß Drottningsholm (ca. 11 km entfernt in westlicher Richtung) lebt.

Es war schon ein besonderes Ereignis der damaligen Zeit als der schwedische Kronprinz Carl Gustav während der Olympischen Sommerspiele 1972 in München die bildhübsche, deutsche Chef-Hostess Silvia Sommerlath kennenlernte und sich in sie verliebte. Am 19. Juni 1976 fand die Trauung in der Storkyrkan und die anschließende Feier im Kungliga Slott auf der Gamla Stan statt. Da er als Kronprinz bei der Heirat mit der Bürgerlichen Sylvia Sommerlath auf die Thronansprüche hätte verzichten müssen, wurde er 1973 zum König Carl XVI. Gustav gekrönt.

Am 14. Juli 1977 (also kurz nach unserem Besuch am 21. Juni 1977 in Stockholm) kam Victoria Ingrid Alice Desiree als erstes Kind des schwedischen Königspaares auf die Welt. Aufgrund dieser Situation wurde 1980 auf Initiative des Parlamentes die Thronfolgeregelung geändert: Von nun an gilt in Schweden bei der Königsnachfolge das Erstgeburtsrecht, d.h. auch Frauen dürfen regieren. Somit ist also Victoria die schwedische Thronfolgerin. Sie hat sich am 24. Februar 2009 mit dem Bürgerlichen Daniel Westling (dem Teilhaber eines Stockholmer Fitness-Studios) verlobt. Nach alter Tradition wird die prachtvolle Hochzeit am 19. Juni 2010 (genau 34 Jahre nach der Hochzeit der Brauteltern) dieses jungen Paares wieder in der Storkyrkan und im Kungliga Slott stattfinden. Es sind über 1.000 Gäste aus allen Himmelsrichtungen geladen.

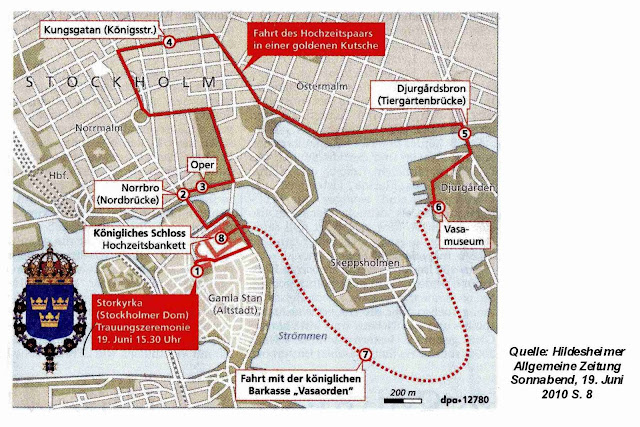

Die Hochzeit der Kronprinzessin Victoria mit Daniel Westling war eine sehr stimmungsvolle Veranstaltung. Meine Frau Jutta und ich sahen dieses Medienereignis im ZDF in der Zeit von 14 Uhr 30 bis 19 Uhr. Das glückliche Paar hatte großes Glück mit dem Wetter - wie wir auf dieser Skandinavien-Reise beim Besuch der schwedischen Hauptstadt. Fast auf den Tag genau (am 21. Juni 1977) vor mehr als 33 Jahren war ich mit meiner ersten Frau Ulla und meinem Sohn Jochen an all den Plätzen, wo jetzt die prunkvolle Hochzeit stattgefunden hat (siehe Schaubild). Nach dem Besuch der Storkyrkan (Trauungszeremonie) und des königlichen Schlosses (Hochzeitsbankett) und gingen wir teilweise den Weg der Hochzeitskutsche an der Uferstrasse entlang bis zum Vasa-Museum. Das Hochzeitspaar stieg dort in der königliche Barkasse "Vasaorden" mit den Ruderern um, die sie bis zum Schloss zurückbrachten. Wir benutzten ein kleines Fährboot fast auf derselben Route zum Strömmen (dort lagen jetzt die prunkvollen Yachten des dänischen und des norwegischen Königshauses vor Anker).

Es gibt noch eine andere Querverbindung, die mit dem ehemaligen Franzosen Jean Baptiste Bernadotte zusammenhängt. Dieser Marschall (er hatte diese Position als ehemaliger Sergeant unter Napoleon erreicht) der napoleonischen Armee wurde 1810 als Kronprinz nach Schweden geholt, da das damalige Königspaar kinderlos geblieben war. Er zog 1813 gegen Frankreich und Dänemark in den Krieg und in der Folge musste Dänemark sein Besitztum Norwegen abtreten. Norwegen wiederum mußte - gegen seinen Willen - eine Union mit Schweden eingehen, die bis 1905 Bestand hatte. 1818 bestieg Jean Baptiste Bernadotte als Karl XIV. Johann den Thron. Seine Nachkommen sind auch heute noch im Besitze des schwedischen Thrones. In Frankreich wird Bernadotte immer noch als Verräter betrachtet, da er gegen Napoleon gekämpft hat. Im Jahre 1928 ging die deutsche Insel MAINAU (am Bodensee) als Erbe in den Besitz des schwedischen Königshauses über. 1932 übernahm der 23-jährige schwedische Prinz Lennart Bernadotte die Verwaltung dieser Perle im Bodensee und machte sie für seine tropische Blütenpracht berühmt.

Da auch Prinz Lennart Bernadotte in erster Ehe mit einer Bürgerlichen verheiratet war, verzichtete er auf seine Thronansprüche. Im Alter von 95 Jahren starb er am 21. Dezember 2004. Während unserer Radtour zum Bodensee (vom 15. August bis zum 30. August 1959) kamen wir vom Wasserfall von Schaffhausen aus der Schweiz und besuchten bei Konstanz die wunderschöne Insel MAINAU, wo wir in der Nähe auch einen Campingplatz (Litzelstetten-Mainau) für unser 3-Mann-Zelt fanden. Da das Wasser an dieser Stelle sehr schlammig und trübe war, wählten wir als weiteres Domizil am Bodensee den kleinen Ort Ludwigshafen auf der gegenüberliegenden Seite. Unter dem Thema "Reisen meiner Jugend" werde ich auch diese Abenteuerreise (Startpunkt: Brühl bei Mannheim) mit zwei Freunden ausführlich behandeln.

Natürlich werden auf der Gamla Stan nicht nur prunkvolle Hochzeiten des schwedischen Königshaues gefeiert, sondern wir fanden im Gegenteil mehrere stille Plätze bei unserer Wanderung durch die Altstadt (auf einem DIA entdeckte ich eine Wanduhr mit der Uhrzeit - es war gegen 11 Uhr 30 am Dienstagmorgen als wir hier unterwegs waren). Am schmiedeeisernen Tor bei der Tyska Kyrkan fanden wir eine bezeichnende, deutsche Inschrift:

"Fürchtet Gott! Ehret den König!"

Diese spätgotische Kirche der deutschen Gemeinde wurde 1638 bis 1642 von dem Baumeister Hans Jakob Kristler gebaut, der aus Straßburg zugewandert war.

Auf unserem Spaziergang im alten Zentrum von Stockholm fiel uns auf der gegenüberliegenden Ost-Seite der Gamla Stan ein imponierendes Segelschiff auf, das ohne Besegelung vor der Insel Skeppsholmen vor Anker lag. Bei näherer Betrachtung erkannten wir bei unserem Rundgang den Namen: "af Chapman". Es dient heute als schwimmende Jugendherberge. Unterwegs kamen wir auch am beeindruckenden Grand Hotel vorbei. Dort wohnen in einem sehr festliche Rahmen die jährlichen Nobelpreisträger.

Da wir auch das Vasa-Museum besuchen wollten, ging unser Wanderweg weiter bis zur großen Insel Djurgaarden, an dessen westlichen Ende das interessante Schiffsmuseum liegt. Den Rückweg erleichterten wir uns, in dem wir ein kleines Fährboot zurück zum "Strömmen" auf der östlichen Seite der Gamla Stan benutzten. Welche Geschichte versteckt sich hinter der VASA? Eigentlich sollte das Schiff VASA der Stolz der schwedischen Kriegsmarine werden. Doch beim Stapellauf, am 10. August 1628, ging es nach weniger als 500 m mit Mann und Maus unter.

Der schwedische König Gustav II. Adolf gab den Auftrag für den Bau des größten Kriegsschiffes jener Zeit. Er befand sich damals im Krieg mit Polen und erfuhr von den Plänen seiner Gegner, ein ebenso mächtiges Schiff zu bauen. Deshalb liess Gustav II. Adolf mehr Kanonen als geplant an Bord schaffen. Das brachte jedoch die gesamte Statik des Schiffes durcheinander. Es lag so tief, dass bei entsprechendem Wellengang sehr leicht Wasser durch die unteren Geschützluken eindringen konnte. Zwei Windstöße genügten, um die Jungfernfahrt zur Katastrophe werden zu lassen, die über 30 Seeleuten das Leben kostete. Auch der Kapitän wurde verantwortlich gemacht, da die Geschützluken unvorschriftsmässig geöffnet waren.

Sofort nach dem Untergang versuchte man, die VASA zu heben. Doch nur die Kanonen konnten mit Hilfe einer Taucherglocke geborgen werden (eine technische Meisterleistung für die damalige Zeit). Normalerweise ist ein derartiges Wrack ein Fressen für den Schiffsbohrwurm. Doch das brackige Wasser der Ostsee mied der Schiffsbohrwurm und die VASA blieb unter Wasser intakt. Im Jahre 1953 begab sich der schwedische Ingenieur und Wrackforscher, Anders Franzen, auf die Suche nach der VASA und wurde drei Jahre später vor der Werftinsel Beckholmen fündig. Er benutzte dabei ein Lot, in dem beim Absenken Holzteile des Wracks hängenblieben. 1957 - also 333 Jahre nach dem Untergang - kam die VASA mit ihrer vollständigen Ausstattung wieder ans Tageslicht.

Wir besuchten die VASA in einem dämmrigen Raum mit einer relativ hohen Luftfeuchtigkeit. Diese permanente Konservierung ist erforderlich, damit das Schiff nicht zerfällt. Über 20 Jahre später erzählte ich die Geschichte der VASA meiner zweiten Frau JUTTA, die als Tagesmutter arbeitet. Eines ihrer ersten Tageskinder war der pfiffige Dennis, der sich bereits im Alter von 3 Jahren für das Unglück der VASA interessierte. Sie erklärte ihm, dass der Kapitän damals zu viele Scheiben WASA-Knäckebrot auf das Schiff laden liess und es deshalb versank. Dennis war von dieser Katastrophe begeistert und Jutta erweiterte das Thema mit der Variante, dass man in Schweden Knäckebrot in entsprechenden Bergwerken gewinnt. JUTTA's Geschichten über meine Abenteuer in Südamerika sind bei ihren Kindern ebenfalls sehr beliebt und machen auch einen Teil ihres Erfolges aus.

Da wir erst gegen 14 Uhr von Stockholm in Richtung Norden weiterfuhren, schafften wir nur eine Entfernung von 240 km und kamen am Dienstagabend bis nach Söderhamn am Bottnischen Meerbusen. Wir fanden einen idyllisch gelegenen Campingplatz südostlich von Söderhamn. Lusnjefors Camping (bei Lusjne) lag direkt an der Ostsee und wir hatten dort mehrere Hütten zur Auswahl. Die Abendstimmung war einmalig, denn mit der untergehenden Sonne färbten sich die blonden Haare von Jutta und Jochen rostig-rot. In einer unwirklichen, aber interessanten Stimmung verabschiedete sich die Sonne im Westen. Bereits hier ließ sich der Einfluß der Mitternachtssonne erkennen, die zu dieser Jahreszeit weiter nördlich nicht untergeht.

Am Mittwochmorgen, den 22. Juni 1977, begeben wir uns auf eine weitere Etappe in Richtung Norden. Diesmal wollten wir Haparanda an der Grenze nach Finnland erreichen. Wir mußten dazu eine Entfernung von ca. 800 km zurücklegen. Der Tag begann mit einem Frühstücks-Picknick am Strassenrand, nachdem wir uns in einem Supermarkt in Söderhamn mit Proviant versorgt hatten. Söderhamn hat 30.000 Einwohner und erhielt im Jahre 1620 die Stadtrechte durch König Gustav II. Adolf (der auch die VASA bauen liess). Die Bedeutung der Stadt entstand durch die große Waffenschmiede (sie besteht heute nicht mehr), die das schwedische Kriegsheer mit Musketen versorgte.

Die Fahrt (auf der E04) entlang der Küste des Bottnischen Meerbusens vermittelte uns bereits einen Eindruck der Einsamkeit und der unberührten Natur. Das Wetter änderte sich. Der Sonnenschein, der uns bisher begleitet hat, verschwand von Zeit zu Zeit hinter Regenwolken und es wurde merklich kühler. Jochen versuchte sich als Angler und Steinewerfer, während meine Frau den Kaffee für die Pausen richtete. Wir fanden in dieser Umgebung sehr viel Ruhe und Gelassenheit, die sich auch auf uns übertrug und uns während der gesamten Nordkap-Tour nicht mehr verließ. Noch heute vermittelt sich mir der Eindruck, das wir von nun an immer alleine unterwegs waren - nicht einmal Touristen begegneten uns, die sich auf dem Rückweg befanden.

Ein ganz besonderer Campingplatz war Kukkolaforsen, der ca. 15 km nördlich von Haparanda lag. Neben zahlreichen Hütten gab es dort eine finnische Sauna ("Bastu" stand an diesem Blockhaus). Das kalte Wasser nach der Sauna fand man im nahegelegenen Grenzfluß Tornijonjaki. Obwohl ich damals ein regelmäßiger Saunagänger war, habe ich die Möglichkeit zum Saunieren leider nicht genutzt.

Haparanda wurde im Rahmen des Friedensbeschlusses von 1809 (Schweden verlor mit dem verbündeten England gegen Russland und Frankreich) gegründet, nachdem die östliche Nachbarstadt Tornio als Teil Finnlands (das damals als Provinz zu Schweden gehörte) an Russland abgetreten werden mußte. Damit ging die neue Grenze mitten durch das finnischsprachige Gebiet Schwedens mit dem Verlust der Handelsstadt Tornio. Deshalb wurde Haparanda aufgebaut, um diesen Verlust zu ersetzen.Über den großen Bahnhof von Haparanda wurden während des Ersten Weltkrieges Gefangene und Verwundete der Russen und der Mittelmächte (Deutschland, Österreich) ausgetauscht. Heute sind Haparanda und Tornio Schwesterstädte, die zwar durch den Grenzfluß Tornijonaki voneinander getrennt und trotzdem eng miteinander verbunden sind. Es ist kein großer Kulturunterschied zu bemerken.

|

|

Im finnischen Teil unserer Nordkap-Tour änderte sich nochmals die Landschaft, denn wir fuhren nun landeinwärts weiter in Richtung Norden. Wir entdeckten auf den Flüssen große Holzflosse, mit denen die vielen Baumstämme abtransportiert wurden. An diesem Donnerstagmorgen, den 23. Juni 1977, erreichten wir nach ca. 100 km das Verwaltungs-, Wirtschafts- und Kulturzentrum von Lappland, die Stadt Rovaniemi (Einwohnerzahl 35.000). Von hier sind es noch ca. 600 km bis zum Nordkap. Wir wollten auf dieser Tagesetappe aber nur bis Inari (in 350 km Entfernung) weiterfahren. Rovaniemi bestand früher wie auch die anderen Orte der nördlichen Region fast nur aus Holzhäusern. Im Rahmen der Kampfhandlungen zwischen deutschen und finnischen Truppen - während des "Lappland-Krieges" (Winter 1944/1945) - brannte die evakuierte Stadt zu mehr als vier Fünfteln ab. Noch Jahre danach beschimpften Finnen Deutsche als "Lapplandverbrenner". Nach Plänen des berühmten, finnischen Architektes Alvar Alto wurde Rovaniemi nach dem Kriege wieder aufgebaut.

In einer Entfernung von ca. 8 km nördlich von Rovaniemi kreuzt die Strasse Nr. E75 nach Inari den Polarkreis. Ab dieser Breite kann in den Monaten Juni und Juli die Mitternachtssonne beobachtet werden. Hier ist auch die Trennung der Polarzone von der nördlichen gemäßigten Klimazone. Am Tag der Sommersonnenwende, am 22. Juni (wir waren einen Tag später hier), erreicht der Weg der Sonne seine größte Neigung, so dass diese auch um Mitternacht in diesen Breitengraden am Himmel steht. Bezogen auf den Polarkreis ist dieses Phänomen des Polartages nur am 22. Juni zu beobachten (allerdings nur bei klarem Himmel). In Richtung Norden nimmt die Dauer zu. Uns gelang die eindrucksvolle Beobachtung der Mitternachtssonne in Norwegen (auf dem Campingplatz von Skibotn in der Nähe von Tromsö). Ich hatte meine Kamera mit dem Stativ aufgestellt und im Abstand von je einer Stunde die Mitternachtssonne aufgenommen. Leider wurde dieser DIA-Film aus mir unerfindlichen Gründen bei der Entwicklung beschädigt und die interessanten Bilder gingen verloren.

Mit dem Überschreiten des Polarkreises galten für das Fahren andere Bedingungen. Da nun größere Entfernungen ohne Tankstationen überbrückt werden mußten, war dies in der Logistik zu berücksichtigen. Auch mußte man von nun an mit Elchen und Rentieren rechnen, die urplötzlich den Weg kreuzen konnten. Von wichtiger Bedeutung war auch der einwandfreie Zustand meines Fahrzeuges, einem AUDI 100. Vor der Mückenplage in Lappland hatte man uns ausdrücklich gewarnt. Von haben aber davon garnichts verspürt. Vielleicht hing dies mit dem relativ kalten Wetter und dem bedeckten Himmel zusammen.

Bei meiner Firma KRUPP Chemieanlagenbau in Essen (1969 bis 1972) hatte ich in meinem älteren Kollegen, Dipl.-Ing. Regel, einen sehr hilfsbereiten und verständnisvollen Freund. Nach zwei älteren VW-Modellen (ich besitze den Führerschein Klasse 3 seit dem 12. Mai 1964) wollte ich Ende 1971 einen komfortableren Gebrauchtwagen kaufen, da wir mehrmals im Jahr mit unserem kleinen Sohn Jochen von Essen nach Brühl bei Mannheim fuhren, um unsere Eltern zu besuchen. Herr Regel kam überraschenderweise mit dem Vorschlag, einen Jahreswagen bei AUDI in Ingolstadt zu kaufen. Der Grund: er hatte dorthin Beziehungen, denn sein Schwager arbeitete damals im Vorstand bei AUDI.

Deshalb fuhr ich am 26.11.1971 mit dem Zug von Essen nach Ingolstadt, um mein neues Auto, ein roter AUDI 60, abzuholen (Kilometerstand: 37.962 km, Preis: 5.765,34 DM). Ohne größere Probleme legte ich mit diesem komfortableren Wagen bis zum Verkauf, am 27. November 1976 (Erlös 1.650,- DM), über 100.000 km zurück (darunter waren zahlreiche Urlaubsfahrten zum Sommerurlaub an die Cote d'Azur und zum Winterurlaub in die Dolomiten nach Italien). Da meine Versetzung nach Kopenhagen anstand, wollte ich Anfang Dezember 1976 ein neueres Auto kaufen und nahm deshalb wieder Kontakt mit AUDI in Ingolstadt auf.

|

|

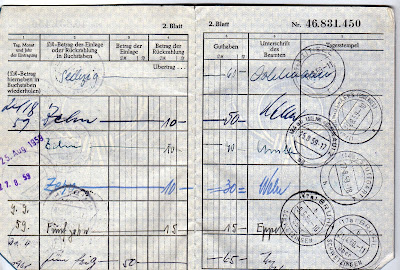

Diesmal kaufte ich am 1. Dezember 1976 einen malachit-metallic-farbenen Jahreswagen AUDI 100 mit einem Kilometerstand von 20.029 km zum Preis von 12.370,95 DM. Mit diesem zuverlässigen und bequemen Wagen unternahm ich nun die Nordkap-Tour und wurde nicht enttäuscht. Probleme gab es erst im Januar 1978 als ich mein deutsches Nummernschild (KA-TS 126) gegen ein dänisches Kennzeichen (HK 46069) umtauschen mußte. Die dänische Finanzverwaltung wollte nun den Kaufpreis meines Wagens erneut als Steuer kassieren.

Ich einigte mich mit der Behörde auf eine Ratenzahlung von 10 Prozent pro Jahr, die mir von meiner Firma NIRO ATOMIZER A/S in Kopenhagen erstattet wurde (da ich Dänemark Mitte 1980 in Richtung Holland verlies, hatte ich 30 Prozent meines Wagenwertes zusätzlich als Luxussteuer bezahlt). Große Freude hatte mit meinem Auto ab September 1980 ein dänischer Nachbar, dem ich meinen AUDI 100 beim Kilometerstand von 107.000 km zum Preis von 25.000 Dkr. verkaufte. Als Technical Manager erhielt ich ab diesem Zeitpunkt bei NIRO ATOMIZER Holland einen neuen AUDI 100 als Dienstwagen.

Nach dem obligatorischen Foto am Polarkreis ging die Reise am Donnerstag, den 23. Juni 1977, in nördlicher Richtung weiter bis zur kleinen Siedlung Inari. Diese liegt am Inarisee, der der drittgrößte See Finnlands ist und mehr als eine doppelt so große Fläche wie der heimische Bodensee hat (den ich bereits 1959 auf unserer großen Radtour kennenlernte). Im See sind über 3.000 Inseln verteilt. Es ist eine sehr faszinierende Landschaft. Das Gebiet am Inarisee ist sehr dünn besiedelt - obwohl es mit 17.000 km² die flächengrößte Gemeinde Finnlands ist. In dem Ort Inari (an der Mündung des fischreichen Joenjoki in den Inarisee) leben nur 550 Menschen. Hier übernachteten wir erstmals auf unserer Reise in einem Sommerhotel (normalerweise eine Schule, die während der Sommerferien als Hotel verwendet wird).

Am Freitag, den 24. Juni 1977, wollten wir das eindrucksvolle Finnland wieder verlassen, um über die norwegische Grenze in das 330 km entfernte Hammerfest zu gelangen. Unterwegs begegneten wir erstmals zahlreichen Rentieren, die sich in der umliegenden, hügeligen Landschaft frei bewegten. In hölzernen Verkaufsständen unterwegs verkauften einfach gekleidete Samen (Lappen) Felle und Geweihe der Rentiere. Auf unserer Nordkap-Tour haben wir uns auch ein Rentierfell gekauft. Es machte uns aber keine große Freude, denn es begann sehr schnell zu haaren. Mein Freund und Arbeitskollege Ole ("der letzte Wikinger") verwendete das Fell später als dekorativen Wandschmuck in seinem Haus in Lyngby (bei Kopenhagen).

Kurz nach der finnischen Grenze gelangten wir in Norwegen nach ca. 20 km nach Karasjok. Dieser Ort (mit 2.800 Einwohnern) gilt als die heimliche Hauptstadt der Samen und liegt an der E6, deren östlicher Endpunkt die Hafenstadt Kirkenes an der russischen Grenze ist. Bis dorthin gelangen auch die Postschiffe der Hurtigroute. Auf der E6 in nordwestlicher Richtung ging es dann weiter nach Lakselv (in ca. 74 km Entfernung). Unterwegs legten wir einen Stopp ein. Am Strassenrand fotographierte ich ein Hinweisschild: 40 km bis Lakselv. Nach Lakselv fuhren wir auf der E6 an dem großen Fjord Porsangen entlang in nördlicher Richtung. Nun befanden wir uns wieder an der Küste und gewannen interessante Eindrücke: z.B. eine kleine Insel, die sich parallel zur Küste erstreckte, sah aus wie der Rücken eines Walfisches. Nach ca. 50 km änderte die E4 bei Kistrand wieder die Richtung und es ging landeinwärts in westlicher Richtung bis zu unserem Tagesziel "Hammerfest".

Der erste Eindruck von Hammerfest war imponierend, denn wir kamen über eine Berghöhe (der Höhenzug Salen) und die Bucht mit dem Hafen und den Häusern lag eindrucksvoll unter uns. Viel weniger imponierend waren die Holzhütten, die auf einem Geröllfeld standen (sogar Rentiere kamen hier vorbei). Ich weiß heute nicht mehr, warum wir uns für eine Holzhütte zur Übernachtung in Hammerfest entschieden haben. Vielleicht waren alle Quartiere belegt? Auf jeden Fall war die Hütte ein großer Reinfall, denn wir haben in der Nacht ganz schlimm gefroren. Sogar die Herdplatten, die ich als Heizquelle eingeschaltet hatte, brachten keine Erwärmung. Der Rest aus der Cognac-Flasche, die ich aus einem Duty Free Shop von meiner England-Reise vor unserer Nordkap-Tour mitgebracht hatte, half mir etwas bei meiner inneren Erwärmung - was meiner Frau aber garnicht gefiel und mir entsprechende Vorwürfe einbrachte. Wenn unser Sohn nach unserer Rückkehr über die Nordkap-Reise befragt wurde, denn antwortete er immer wie aus der Pistole geschossen:

"In HAMMERFEST, da haben wir fest gefroren!"

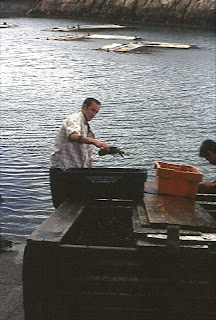

Hammerfest (9.000 Einwohner) hat einen eisfreien und geschützten Hafen und liegt auf der Westseite der 339 km² großen Insel Kvaloey. Im Jahre 1789 erhielt Hammerfest das Stadtrecht. Leider ist sie nicht mehr die nördlichste Stadt der Welt, da Honningsvaag beim Nordkap vor kurzem ebenfalls Stadtrechte bekommen hat. Hammerfest ist Ausgangspunkt für die Fischerei im nördlichen Eismeer und mit der Fischfabrik FINDUS befindet sich ein wichtiger Arbeitgeber im Hafengelände. Als wir den Hafen besichtigten, war gerade das norwegische Fernsehen anwesend, um eine junge Musikgruppe in ihren prächtigen, roten Uniformen zu filmen.

Wegen der langen Polarnacht, die vom 21. November bis zum 23. Januar dauert, ist verständlich, dass in Hammerfest als erster Stadt Europas vor mehr als 100 Jahren eine elektrische Strassenbeleuchtung installiert wurde. Die Mitternachtssonne dauert vom 17. Mai bis zum 28. Juli. Auch hier haben die deutschen Truppen (in Finnland nannte man sie "Lapplandverbrenner") ihre zerstörerischen Spuren hinterlassen: nach der Zwangsevakuierung 1944 wurde die Stadt von den Deutschen dem Erdboden gleichgemacht. Unterhalb des Höhenzuges Salen und am Meer wurden die Häuser nach dem Kriege wieder aufgebaut. Seit Jahren profitiert Hammerfest vom norwegischen Ölboom. Die Postschiff der Hurtigroute laufen Hammerfest täglich an. Normalerweise kann man mit Schnellbooten in 6 Stunden nach Honningsvaeg auf der Insel Mageroeya gelangen, um von dort mit dem Bus oder Taxi das Nordkap zu erreichen. Leider war es Ende Juni noch viel zu kalt und der Weg zum Nordkap war eingeschneit. Deshalb war auch die Schnellboot-Verbindung zu unserer Zeit eingestellt.

|

|

Bei einem ausgezeichneten Abendessen (es gab u.a. "Graved Laks") versöhnten wir uns mit dem Gedanken, auf dieser Tour aus Wettergründen nicht das Nordkap erreichen zu können. Und am kommenden Samstagmorgen, den 25. Juni 1977, schlug der unangenehme Wettergott wieder zu: es regnete in Strömen als ich unser Auto mit dem Gepäck belud.

Andrerseits fiel es uns nun auch leicht, uns wieder in südlichere Gefilde zu begeben. Als Tagesziel wollten wir am 6. Tag den Campingplatz in Skibotn in 430 km Entfernung erreichen. Deswegen fuhren wir zurück nach Skaidi, wo wir wieder auf die E6 trafen (die wir hier auf dem Weg nach Hammerfest verlassen hatten).

Nun durchquerten wir in südwestlicher Richtung eine Hochebene, auf der sich "Hund und Katz Gutenacht sagten" (das Sennalandet mit Erhebungen von 662 bzw. 671 Meter). Dort fanden wir wieder Verkaufsstände der Samen, die sich aber offensichtlich besser auf die Touristen der Nordkap-Tour eingestellt hatten. Sie trugen ihre landestypische Tracht und das Angebot war sehr viel umfangreicher als wir es in Finnland kennengelernt hatten. Bei Rafsbotn kamen wir auf einer kurvenreichen Strecke herunter zum Altafjorden, an dessen südlichen Bucht die Stadt Alta liegt.

In dieser Bucht sah ich erstmals den berühmten Stockfisch, der auf einem großen Gestell zum Trocken aufgehängt war. Um den Trockenfisch vor Möven zu schützen, waren über den Fischen Netze gespannt. Fast 20 Jahre später entdeckte kleinere Gestelle mit Stockfischen auf der Insel LANZAROTE. Auf einer spannenden Radtour mit einem geliehenen Mountainbike kam ich über die Gebirgskette bei Haria zum Fischereihafen Orzola, wo ich den Stockfisch fand (siehe Reisebericht "Lanzarote").

Alta hat 17.000 Einwohner und ist die größte Stadt des Verwaltungsbezirkes Finnmark (zu dem auch Lakselv und Kirkenes gehören). Sie liegt an der E6 und dort mündet der Alta-Fluß (der bekannteste Lachsfluß Norwegens) in den Altafjord. In Alta ist die Mitternachtssonne vom 16. Mai bis zum 26. Juli zu sehen und die Polarwinter dauert vom 24. November bis zum 1. Januar. Fährt man von Alta in westlicher Richtung an der Küste entlang, so gelangt man nach Kaafjord. Dort hielt sich während des Zweiten Weltkrieges das deutsche Schlachtschiff "Tirpitz" versteckt, bis es 1943 von britischen Mini-U-Booten versenkt wurde.

Wir nutzten die schöne Aussicht am Altafjord zu einer Kaffeepause und ein kurzer Blick auf unseren eleganten AUDI 100 zeigte uns, welche unbefestigten Strassen wir auf dem Weg von Hammerfest nach Alta bewältigt hatten. Der Dreck an der Karosserie wäre heutzutage die richtige Dekoration für einen Geländewagen mit Vierradantrieb (damals gab es derartige Fahrzeuge für private Nutzer noch garnicht). Danach freuten wir uns schon auf unsere Holzhütte auf dem Campingplatz von Skibotn, denn das Wetter war besser geworden und der Regen hatte nachgelassen. Bei Skibotn mündete die E8, die von Finnland kommt, in die E6, auf der wir seit einiger Zeit unterwegs waren. Abseits von der üblichen Nordkap-Route in Norwegen ging es dann auf der E8 weiter nach Tromsö.

Obwohl es etwas wärmer wurde, konnte man den Einfluß des Winters immer noch an den umliegenden Bergen erkennen, denn diese waren immer noch schneebedeckt - genauso wie wir es auf der Fahrt von Hammerfest immerwieder erlebt hatten. Die Sonne stand den ganzen Tag am Himmel und dies war für mich auch der Anstoß, die Mitternachtssonne zu fotographieren. Wie ich bereits berichtet habe, ging diese Aktion aber vollständig daneben. Vielleicht ist mir das Schicksal gnädig und gibt mir nochmal in diesem Leben eine Chance (offene Lizenzforderungen!), den Lauf der Mitternachtssonne festzuhalten. Mit meiner zweiten Frau Jutta (sie ist 12 Jahre jünger als ich) habe ich schon unglaubliche Abenteuer erlebt (siehe z.B. den Reisebericht "Irland" ) und mit ihr würde ich gerne diese Nordkap-Reise wiederholen. Sie könnte sich aber auch eine gemütliche Tour mit dem Postschiff auf der Hurtigroute vorstellen.

|

|

|

|

|

|

Am Sonntag, den 26. Juni 1977, hatten wir uns eine kurze Etappe (auf der E8) vorgenommen, denn wir wollten in ca. 120 km Entfernung die interessante Stadt Tromsö besuchen und dort übernachten. Und wieder (wie in Inari/Finnland) haben wir uns für ein bequemes Sommerhotel entschieden. Es ist immer noch bemerkenswert, wie mein Sohn Jochen mit seinen 6 Jahren (geboren am 12. Februar 1971 in Essen-Werden) diese strapaziöse Reise ohne größere Probleme gemeistert hat. Typisch ist ein Bild von damals (vor Tromsö aufgenommen), das ihn beim entspannten Spielen auf einer Wiese zeigt. Diese halbe Stunde brauchte er täglich.

Die Hafenstadt Tromsö hat 58.000 Einwohner und liegt auf einer kleinen Insel, die mit dem Festland durch die Tromsö-Brücke (mit einer Durchfahrtshöhe von 43 m) verbunden ist. Eine besondere Attraktivität ist die Eismeer-Kathedrale (1965 von Jan Inge Hovig gebaut), die wir besucht und im Inneren fotographiert haben. Sie symbolisiert mit ihren beindruckenden Glasmalereien die dunkle Polarnacht und das Nordlicht. Der Ort entstand im 13. Jahrhundert und erhielt 1794 das Stadtrecht. Viele Polar-Expeditionen starteten vom Tromsö-Hafen - deshalb der Name "Tor zur Arktis". Zahlreiche bekannte Forscher, wie die Norweger Fridtjof Nansen und Roald Amundsen, begannen hier mit ihren Forschungsreisen. Von Roald Amundsen entdeckte ich in Tromsö ein Denkmal, auf dessen Kopf sich sinnigerweise gerade eine Taube niedergelassen hatte. Die Postschiffe der Hurtigroute legen hier täglich an. Im Sommer kann die Temperatur bis auf 25 grd. C ansteigen. Deshalb fielen uns in den Vorgärten auch die zahlreichen Blütenpflanzen auf. Interessant war das Kabellegerschiff, das im Hafen vor Anker lag.

|

|

Auf unserem Weg in Richtung Süden verliessen wir am 8. Tag (am Montagmorgen, den 27. Juni 1977) die E8 bei Nordkjosbotn und fuhren auf der E6 weiter. Eines der wenigen Fotos des Fahrers entstand während der Kaffeepause in der Nähe von Moen. Nun wurde die gesamte Landschaft sehr viel eindrucksvoller und zeigte auch einen Hauch von Frühlingserwachen. Hier sahen wir erstmals die berühmten norwegischen Fjorde und besonders malerisch lag die Hafenstadt Narvik am Ofotfjorden. Dies ist auch eine beliebte Anlegestelle für die Spitzbergen-Kreuzfahrten im Sommer. Als wir an Narvik vorbeifuhren, konnten wir im Hafen ein Kreuzfahrtschiff erkennen.

Die Hafenstadt Narvik hat 18.500 Einwohner und liegt am westlichen Ende einer Halbinsel. Durch den Ofotfjord ist diese mit dem Atlantik verbunden. Im Jahre 1902 erhielt Narvik die Stadtrechte. Am eisfreien Hafen endet die Ofotbahn (schwedisch Lapplandbahn), die Erz vom schwedischen Kiruna anliefert. Im Zweiten Weltkrieg besetzten die deutschen Truppen Norwegen, um in Narvik die Zufuhr schwedischer Erze zu sichern. Es gab erbitterte Kämpfe mit den Engländern und die Stadt Narvik wurde sehr stark zerstört. In den 50er-Jahren ersetzte man die alten Holzhäuser durch einfache Steinbauten.

Die Reise ging weiter auf der E6 bis zum Campingplatz Bognes, der ca. 90 km von Narvik entfernt lag. Kurz vor dem Ziel durften wir unsere erste Fähre auf der Nordkap-Tour benutzen, die uns in 25 min über den Tysfjorden brachte. Diese verkehrt in der Zeit vom 12. Juni bis zum 23. August stündlich. Auf der folgenden Etappe (9. Tag nach Mosjoen) benutzten wir unsere zweite Fähre von Sommarset nach Bonnaasjoen über den Lejrfjord. Seit 1986 gibt es diese Fährverbindung nicht mehr, denn nun existiert eine 31 km lange Strasse mit 6 Tunneln.

In Bognes fanden wir eine sehr schöne Holzhütte, die direkt am felsigen Strand des Tysfjorden lag. In Erinnerung habe ich immer noch das nervöse Gezwitscher der Strandläufer, die in der Nähe auf und ab spazierten. Jochen ließ sich von den Vögeln nicht stören und übte sich wieder einmal als Steinewerfer. Am folgenden 9. Tag (Dienstag, den 28. Juni 1977) lag eine Strecke von 420 km vor uns, bis wir den Campingplatz von Mosjoen erreichten. Wir gelangten wieder in höhere Bereiche und konnten von hier die immer noch schneebedeckte Landschaft erkennen (dies ist einer der bleibenden Eindrücke: Frühlingsstimmung und Winterimpressionen wechselten sich auf unserer Nordkap-Tour immerwieder ab). Bei Fauske entdeckten wir die Eisenbahnlinie der Nordlandbahn, die von Trondheim kommt und 1962 bis zur Endstation Bodö fortgeführt wurde.

Ein besonderer Moment war auf dieser Etappe die erneute Überquerung des Polarkreises (dieses Mal in südlicher Richtung). Am 4. Tag hatten wir in Finnland bei Rovaniemi den Polarkreis in nördlicher Richtung passiert. Bei den jeweiligen Wetterverhältnissen ergaben sich beträchtliche Unterschiede. In Finnland blühten die Blumen (dort lag die Passage auf Meereshöhe) und in Norwegen (bei Stödi) gab es Berggipfel (der Bolma in westlicher Richtung) mit 1.506 Meter Höhe und das Klima war entsprechend rauh. Der Campingplatz von Mosjoen und die schöne Holzhütte übertraf unsere Vorstellungen, denn hier herrschten nahezu Sommerbedingungen. Jochen beobachtete voller Begeisterung junge Camper, die gemeinsam ihr Hauszelt aufbauten. Gerne wären wir noch einen Tag länger geblieben (es hatte erstmals den ganzen Tag die Sonne geschienen) - aber andrerseits zog es uns auch weiter in Richtung Süden - der Heimat entgegen.

Am darauffolgenden Mittwoch, den 29. Juni 1977, wollten wir auf jeden Fall die größere Stadt Trondheim erreichen. Dazu mußten wir eine Strecke von ca. 400 km zurücklegen. Auf einem Rastplatz in der Nähe von Steinkjer kam es durch eine Unachtsamkeit zu meinem ersten Unfallschaden an meinem AUDI 100. Beim Zurückfahren hatte ich wohl vergessen, dass sich hinter mir ein Hinweisschild befand, das an einem senkrechten Rohr befestigt war. So handelte ich mir eine kleine Beule am Kofferraumdeckel und an der Stoßstange ein. Ich war erst etwas ärgerlich, dass meine Mitfahrer beim Rückwärtsfahren nicht mit aufgepasst hatten. Die Beule an der Stoßstange habe ich vor Ort beseitigt und den Schaden am Kofferraumdeckel später mit einem Aufkleber (Dänemark-Emblem) verdeckt. Im August 1977 besuchte ich mit meinen Eltern (sie waren zu Besuch bei uns in Farum) unsere Verwandten von Dänemark aus in Stralsund (DDR). Als ich einmal meinen Wagen im dortigen Stadtzentrum parkte, um etwas zu erledigen, hatte man in der Zwischenzeit den Aufkleber als Souvenier entfernt.

Auch in Trondheim mieteten wir wieder eine Holzhütte auf einem Campingplatz, der sehr malerisch am Trondheimsfjorden lag. Trondheim ist die drittgrößte Stadt Norwegens und hat 151.000 Einwohner. Das 1000-jährige Jubiläum der Stadt Trondheim wurde im Jahre 1997 sehr feierlich zelebriert. Für die Besichtigung dieser interessanten Stadt nahmen wir uns leider keine Zeit, denn es drängte uns weiter in Richtung Süden. Deshalb packten wir am folgenden Morgen (11. Tag - Donnerstag, der 30. Juni 1977) unseren Wagen und fuhren frohen Mutes nach Lillehammer (Entfernung: 390 km). Auf dem Weg dorthin kamen wir bei Dombaas ins wunderschöne Gudbrandsdal, das sich von dort über eine Entfernung von 200 km entlang des Flusses Laagen bis nach Lillehammer erstreckt.

Auf dem Weg nach Lillehammer fuhren wir bei Hunder an der Hunderfossen-Talsperre vorbei, die 280 m lang ist und eine Höhe von 16 m hat. Der Damm ist befahrbar. Dahinter liegt ein 7 km langer künstlicher See. Die Staustufe ist auch mit einer Fischtreppe versehen. Am südlichen Ausgang des Gudbrandsdal lag der bekannte Ferienort Lillehammer mit 25.000 Einwohnern. Im Jahr 1994 fanden dort die Olympischen Winterspiele statt. Südlich von Lillehammer gab es am oberen Ende des Mjösa-Sees einen sehr schönen Campingplatz, auf dem wir die letzte Nacht (die 11. Etappe unserer Nordkap-Reise) in einer Hütte verbrachten.

Der Mjösa ist der größte See Norwegens (362 km²) und hat im Frühsommer mit dem Schmelzwasser des Nordens eine sehr schöne, grünliche Farbe. Auf dem See verkehrt ein alter Raddampfer, den ich fotographiert habe. Natürlich lachte auch mein Herz als alter Kanu-Fahrer und ich lud meine Familie zu einer Tour mit dem Ruderboot auf dem Mjösa ein. Ein Foto von damals zeigt mir noch heute, dass das Ganze bei dem entsprechenden Wellengang eine sehr wacklige Aktion war und meine Fahrgäste sehr verängstigt im Ruderboot saßen. Obwohl ich DLRG-Rettungsschwimmer bin, habe ich aus heutiger Sicht zuviel gewagt, denn es fehlten die heutzutage obligatorischen Rettungswesten.

Auf unser folgendes Etappenziel (am 12. Tag - Freitag, den 1. Juli 1977), die norwegische Hauptstadt Oslo (mit 512.000 Einwohnern), freuten wir uns schon sehr. Wir mußten nur eine kurze Strecke von 120 Kilometer zurücklegen. Die Stadt liegt am nördlichen Ende des 100 km langen Oslofjordes. Nicht zu übersehen ist oberhalb von Oslo die Sprungschanze von Holmenkollen. Uns interessierte vor allem die Halbinsel Bygdöy mit den interessanten Schiffsmuseen. Die Fahrt dorthin dauerte 40 Minuten mit einem Boot vom Rathauskai aus. Während dieser Tour gewann man einen sehr schönen Eindruck von der Festung Akershus und dem roten, zweitürmigen Rathaus. Wir fuhren auch an größeren Schiffen vorbei, die im Hafen lagen.

Als erstes besichtigten wir die FRAM ("Vorwärts"). Mit diesem Schiff unternahm der Polarforscher Fridtjof Nansen 1893 eine Forschungsreise von den Neusibirischen Inseln ("Nowaja Semlja") ins Nordpolarmeer, die erfolgreich verlief. 1895 gelangte er bei dem Versuch, von der im Packeis eingeschlossenen FRAM aus mit drei Schlitten, zwei Kajaks und 28 Schlittenhunden auf Skiern den Nordpol zu erreichen, nur bis 86 Grad nördlicher Breite. Mit seinem Begleiter, dem Landsmann Hjalmar Johannsen, mußte er am Franz-Josef-Land ein Jahr überwintern, bis er wohlbehalten wieder nach Norwegen zurückkehren konnte. Auf der ausgestellten FRAM konnte Jochen sich wie ein richtiger Steuermann und Polarforscher fühlen.

Wir hatten großes Glück, denn vor der Museumsinsel lag gerade das imposante portugiesische Segelschulschiff "SAGRES II" vor Anker, das auch besichtigt werden konnte. Dieses Schiff wurde 1938 für die deutsche Kriegsmarine auf der Hamburger Werft BLOHM & VOSS unter dem Namen "Albert Leo Schlageter" gebaut. Nach dem Kriege gehörte es der brasilianischen Kriegsmarine. Auch hier nahm Jochen sehr schnell Besitz von dem Ruder und wir bewunderten das abenteuerliche Leben auf diesem Schulschiff.

Gegenüber dem FRAM-Museum befindet sich in einem weiteren Gebäude, die "KON-TIKI" - ein Floß, das aus Balsaholz gefertigt wurde. Mit diesem Schiff segelte der norwegische Forscher Thor Heyerdahl mit fünf weiteren Besatzungsmitgliedern vom 28. April bis zum 7. August 1947 von der peruanischen Hafenstadt Callao zu den ostpolynesischen Osterinseln. Man kann auch das 14 m lange Papyrusboot "RA II" bewundern, mit dem Thor Heyerdahl und einer Besatzung aus 8 Nationen 1970 den Atlantik bezwungen haben.

Nach diesen vielen atemberaubenden Eindrucken hatten wir nun eine große Sehnsucht nach unserem Zuhause in Kopenhagen. Im Autoradio vernahmen wir unglaubliche Nachrichten über das herrliche Sommerwetter in Dänemark und wir träumten schon vom wunderschönen Sandstrand in Tsvildeleje, der nur ca. 40 km nördlich von Farum an der Nordküste unserer Heimat-Insel Seeland lag. Mich hielt nichts mehr zurück: nach einer eindrucksvollen Abendstimmung mit einer kleinen Pause bei der schwedischen Hafenstadt Uddevalla (mit einer großen Werft am Byfjord) legte ich die Entfernung von 540 km (Oslo bis Farum in Dänemark) ohne große Schwierigkeiten zurück. Ich kann mich noch an die Öresund-Fahre erinnern, die uns am Samstagmorgen, den 2. Juli 1977, gegen 5 Uhr wieder wohlbehalten nach Dänemark (nach einer Fahrtstrecke von mehr als 5.300 km) zurückbrachte. Noch am selben Tag kauften wir uns einen Grill und fuhren zu unserem Traumstrand nach Tisvildeleje, wo wir uns als FKK-Badegäste (wie wir es von Südfrankreich her kannten) in die Wellen stürzten. Mein wunderschöner und erlebnisreicher Urlaub endete erst Dienstag, den 5. Juli 1977, so daß wir noch mehrere, tolle Badetage hatten.

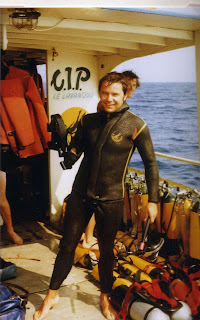

Diese Nordkap-Reise unternahm ich unter der Prämisse meines dreijährigen Aufenthaltes als Koordinations-Ingenieurs bei unserer befreundeten dänischen Firma NIRO ATOMIZER A/S in Kopenhagen. Ich war immer noch Mitarbeiter meiner deutschen Firma WIEGAND Karlsruhe GmbH, die auch meinen Aufenthalt in Dänemark finanzierte. Aber diese Bedingungen änderten sich nach meiner Nordkap-Tour sehr schnell, als NIRO ATOMIZER A/S die französische Konkurrenzfirma LAGUILHARRE in Paris kaufte. Nun mußte ich mich mit meiner Familie entscheiden, ob ich als Gruppenleiter (verantwortlich für den Eindampfanlagenbau) zu NIRO ATOMIZER A/S wechseln oder nach etwas mehr als einem halben Jahr wieder nach Deutschland zurückkehren wollte. Wir entschieden uns für Dänemark und meine neue Firma unterstützte mich beim Kauf eines Reihenhauses, das wir im Oktober 1977 in Alleröd (nördlich von Kopenhagen) bezogen. Fünf Jahre später erlebte ich nach einem anderen, sehr interessanten Tauch- und Bade-Urlaub im Jahre 1982 (siehe Reisebericht "ARUBA und der schönste Strand der Karibik!") ähnlich einschneidende, berufliche Veränderungen, denn nach 6 Jahren als Mitarbeiter des dänischen Konzerns NIRO ATOMIZER entschied ich mich für eine neue Herausforderung als unabhängiger Beratender Ingenieur (Wohnsitz und Büro in Hildesheim).

Fotos und Text: Klaus Metzger

Siehe auch BILDBAND: (IMPRESSIONEN bei Nacht und in der Dämmerung)

3. Über die AUTOPUT zum Windsurfen nach Griechenland

Entsprechend meiner Unternehmungslust (1977 hatte ich mit meiner Familie eine spannende Nordkap-Tour mit einer Gesamtstrecke von ca. 5.200 km unternommen) gestaltete sich unser erster Griechenland-Urlaub 1986 zu einem regelrechten Abenteuer-Urlaub. Mein Bekannter, Generalkonsul Norbert Handwerk, hatte uns sein Ferienhaus "Mäandros" bei Porto Cheli (Peloponnes) kostenlos zu Verfügung gestellt.

Als einzigste Bedingung nannte er die gründliche Reinigung nach der Ankunft und vor der Abreise. Diese Vereinbarung war sicher sehr generös. Aber ich war mir aber nicht darüber im klaren, welcher Aufwand an Geduld und Energie notwendig war, um mit unserem AUDI 100 und den beiden Surfbrettern (von meinem Sohn Jochen und mir) auf dem Dachgepäckträger die Strecke von fast 3.000 km zurückzulegen.

Wir starteten, am Freitag, den 25. Juli 1986, voller Spannung und in aufgeregter Erwartung von Hildesheim aus in das Griechenland-Abenteuer. Jochen und ich freuten uns auf die phantastischen Surfmöglichkeiten in der privaten Bucht, die zum Anwesen "Mäandros" gehörte. Meine erste Frau ULLA hatte keine guten Vorahnungen. Dies führte schließlich zu unserer Scheidung 1989 (nach 20 Jahren Ehe). Allerdings war erst einmal ein Zwischenstopp in München vorgesehen, wo uns die Sekretärin von Herrn Handwerk kleinere Gegenstände für das Ferienhaus übergab.

Von München fuhren wir dann über Salzburg auf die Tauern-Autobahn. Hinter Klagenfurt näherten wir uns der jugoslawischen Grenze. Gegen 23 Uhr erreichten wir bei Ljubljana an der berühmt-berüchtigten AUTOPUT. Diese Transitstrecke führt durch Jugoslawien in Richtung Griechenland/Türkei und hat eine Gesamtlänge von 1.188 km mit zahlreichen Mautstellen. Während des Balkan-Krieges von 1990 bis 2000 konnte die AUTOPUT nicht benutzt werden.

Hinter Ljubljana benötigte ich als Fahrer unbedingt eine Rastpause (nach einer Fahrzeit von ca. 12 Stunden). Ich breitete eine Decke auf dem Boden vor dem Auto aus und versuchte zu schlafen. Wir hatten unseren Wagen aus Sicherheitsgründen in der Nähe eines Campingplatzes geparkt. Dort wurde offensichtlich bei lauter Musik noch gefeiert. Intensives Schlafen war also nicht möglich.

Nach einer Fahrtstrecke von ca. 140 km erreichten wir Zagreb. Dieser Name war mir bereits geläufig, denn am 12. Juni 1981 bin ich auf dem dortigen Flughafen (von Amsterdam kommend) gelandet. Ich arbeitete zu dieser Zeit als Technical Manager in der holländischen Niederlassung der dänischen Ingenieurfirma NIRO ATOMIZER (Sitz in Kopenhagen). In einer neuen Dextrose-Anlage waren mehrere Störungen aufgetreten, die meine beiden Mitarbeiter vor Ort nicht beseitigen konnten.

Mit meiner Erfahrung als Trouble Shooter war ich nun gefordert. Der jüngere Mitarbeiter holte mich mit seinem Mietwagen ab und wir fuhren 200 km entlang der AUTOPUT in südlicher Richtung nach Banja Luka, wo sich die Anlage befand. Die Lösung der Probleme war nicht ganz einfach und ich konnte nur mit einem Provisorium den Betrieb sicherstellen (Anfang November 1981 kam ich noch einmal für 2 Tage, um die Anlage auf den einwandfreien Betrieb umzubauen). Meine erste Anwesenheit dauerte bis zum 17. Juni 1981. Vor meiner Abreise musste ich erst meinen Reisepass bei der Direktion abholen. Das war schon bemerkenswert!

Während der reichlich vorhandenen Freizeit besuchte ich auch das nahegelegene Konzentrationslager JASENOVAC. Dort wurden während des 2. Weltkrieges 600.000 Serben von Kroaten getötet. Die Spannungen aus dieser Zeit führten schließlich auch zum fürchterlichen Balkankrieg, der von 1990 bis 2000 andauerte.

Auf unserer Weiterreise fuhren wir am Samstagmorgen, den 26. Juni 1986, an Belgrad vorbei. Die Stadt machte einen sehr geschäftigen Eindruck auf mich. Nicht mehr als 4 Jahre später war hier und in der weiteren Umgebung"der Teufel los" (der Balkankrieg war ausgebrochen). So etwas Ähnliches habe ich 1972 in Argentinien erlebt. Ich hatte damals in La Plata mehrere sozialistische Freunde. Während des Militärputsches 1976 wurden diese gnadenlos verfolgt und ich weiß nicht, wer von ihnen überlebt hat.

An die Stadt Nis kann ich mich noch einigermassen erinnern. Die Landschaft war sehr angenehm und nicht allzu gebirgig. Doch änderte sich dies allerdings auf dem Weg nach Skopje. Diese Gegend war sehr kurveneich und forderte von mir als Fahrer - nach einer Fahrtstrecke von mehr als 2.000 km - die volle Konzentration. Dazu kam, dass es langsam dunkel wurde und das Weiterfahren einem Blindflug glich!

Vierzehn Jahre später (2000) erlebte ich so etwas mit meiner zweiten Frau, Jutta Hartmann-Metzger, auf unserer Fahrt durch Irland. Infolge eines Streiks mussten wir verspätet mit der Autofähre von Brest (Frankreich) nach Rosslare (Irland) reisen. Wir trafen gegen 18 Uhr in Irland ein und fuhren dann quer durch Irland nach Cleggan an der Westküste, wo wir am frühen Morgen gegen 2 Uhr bei völliger Dunkelheit eintrafen. Und das bei ungewohntem Linksverkehr!

Dies war auch eine ganz besondere Bewährungsprobe für meine zweite Frau JUTTA (wir hatten uns am 20. Februar 1996 unter sehr "mystischen" Umständen kennengelernt und am 20. Februar 1998 standesamtlich in Hildesheim geheiratet). Sie war so gut, dass ich ihr nach der Reise das Zerifikat "Best Co-Pilot of the World" ausstellte.

Mir kam bei der Vorbeifahrt in den Sinn, dass Skopje am 25. Juli 1963 fast vollständig durch ein Erdbeben zerstört wurde. 1070 Todesopfer waren zu beklagen. Mit internationaler Hilfe wurde die Stadt wieder vollständig aufgebaut. Das Erdbeben von Agadir vom 29. Februar 1960 war mit ca. 15.000 Todesopfern die schwerste Naturkatastrophe in der Geschichte Marokkos. Bei dem Erdbeben wurde die Hafenstadt Agadir fast vollständig zerstört und ebenfalls mit internationaler Unterstützung wieder aufgebaut. Wir waren vom 17. bis zum 29. April 2012 in Agadir und konnten von den Zerstörungen keine Spuren mehr finden. Ein Stein fiel mir vom Herzen als wir am Sonntagmorgen, den 27. Juli 1986, gegen 4 Uhr wohlbehalten an der Grenzstation in Thessaloniki ankamen: Wir waren in Griechenland und nun konnte es bei Tageslicht nur noch besser gehen. Auch eine etwas aufwendige Grenzkontrolle ließen wir relativ gelassen über uns ergehen. Später entdeckte ich auf der vorletzten Seite meines Reisepasses einen Eintrag - unsere beiden Surfbretter und unser Auto (AUDI: Kennzeichen HI-LD 866) betreffend. Alles mußte spätestens nach 4 Monaten wieder ausgeführt werden. Wir hielten die Frist ein, denn wir verließen bereits nach 14 Tagen mit unserem Auto und den Surfbrettern das Land. Dafür bekamen wir einen schönen Ausreisestempel.

Eintragung in meinem Reisepass

|

|

Thessalonki war später (2014) noch einmal für JUTTA und mich von Bedeutung. Auch diesmal war es der Flughafen (wie bei Zagreb), der eine Rolle spielte. Gegen 11 Uhr 30 (am Sonntag, den 7. September 2014) kamen wir vom Flughafen Hannover in Thessaloniki an. Von dort brachte uns der Transfer-Bus zum Blue Dolphin Hotel bei Metamorphosis/Chalkidiki. Die Fahrt dauerte 3,5 Stunden. Im letzten Kapitel dieser Reisebeschreibung werde ich detailliert auf diesen einwöchigen und erholsamen Urlaub eingehen.

Nach einer ausreichenden Ruhepause ging die Tour über die gut ausgebaute Autobahn in Richtung Süden weiter und verlief sehr angenehm. Wir fuhren an bekannten Städten wie Katerini, Larisa und Lamia vorbei. Nur die Hauptstadt Athen liessen wir links liegen. Aber auch hier führte uns JUTTA's ausgeprägtes Interesse für die griechische Antike 2006 schliesslich doch hin. Wir nahmen damals an einer Bildungsreise teil, die uns über Delphi, die Akropolis bis nach Mykene brachte.

|

Das Parthenon (2006) |

|

|

Bezeichnenderweise fuhren wir 1986 über die Brücke, die den Kanal von Korinth überquerte, ohne etwas von diesem zu sehen. Erst 2006 - auf dem Weg nach Mykene - bot sich uns im Rahmen unserer Bildungsreise Zeit für eine ausgiebige Besichtung. Zwanzig Jahre früher war ich für diese Schätze der Antike noch nicht sensibilisiert. Dieses erneute Interesse habe ich JUTTA zu verdanken (in meiner Jugendzeit konnte ich nicht genug darüber lesen) So ist auch zu verstehen, dass wir zum Jahreswende 2003/2004 mit einem Nilkreuzfahrtschiff zu den Schätzen des antiken Ägypten unterwegs waren.

|

Kanal von Korinth (2006 |

|

|

Auch auf dem Peloponnes verlief unsere Reise ohne Schwierigkeiten. Nur waren wir infolge der Hitze sehr durstig. Zufällig fanden wir am Strassenrand ein kleines, einsames Kiosk, in dem wir gekühltes Wasser in Plastikflaschen kaufen konnten. Wasser heißt auf griechisch "nero" (wie der römische Kaiser) - lernten wir. Ich habe das nie wieder vergessen.

Kurz vor dem Ziel kam ich an einem leicht abschüssigen Feldweg mit meinen Wagen nicht mehr weiter. Infolge der schweren Beladung saß er auf. Ich entschied mich, den griechischen Pächter Dimitri zu suchen, um ihn um Hilfe zu bitten. Offensichtlich wurden wir erwartet. Er kam mit seinem blauen MAZDA Pickup und wir luden unser Gepäck um. So kam mein AUDI 100 ohne größeren Schaden wieder frei.

Nun waren wir also nach drei Tagen (am Sonntag, den 27. Juli 1986, gegen 15 Uhr) gesund und munter angekommen. Eine derartige Strecke von über 3.000 km hatte ich bisher noch nicht bewältigt. Es waren immer nur Urlaubsfahrten von Karlsruhe nach Frankreich an die Atlantikküste (La Rochelle) und an die Cote D'Azur (Le Lavandou) bei einer Entfernung von ca. 1.000 km. Die bereits erwähnte Tour 1977 zum Nordkap startete in Kopenhagen (wo wir seit Anfang des Jahres lebten) und dauerte 12 Tage mit entsprechenden Übernachtungen. So ließ sich die Gesamtstrecke von 5.200 km relativ leicht bewältigen.

|

Unser AUDI 100 bei ALTA/Nordnorwegen (1977) |

|

|

Die Landschaft um das Ferienhaus kam mir sehr staubig und trocken vor. Es gab zwar Oliven- und Pistazienbäume - diese passten aber zu meinem ersten Eindruck. Auch das Ferienhaus "Mäandros" war prächtig eingestaubt und erforderte einen mehrtägigen Reinigungsaufwand.

Aber diese Enttäuschungen wurden von der unbeschreiblichen Bucht ausgeglichen, die zum Besitz von Generalkonsul Norbert Handwerk gehörte und sich unterhalb des Ferienhauses erstreckte. Und dann gab es noch der Hubschauberlandeplatz, der aber nach meinem Dafürhalten nie benutzt wurde.

Die Bucht war ein ideales Surfrevier. Die Wassertemperaturen waren angenehm und es wehte immer eine tolle Brise. Ein Surfanzug wie in nördlicheren Breiten war nicht erforderlich. Für dieses einzigartige Surfparadies und dafür hatten wir diese lange Anreise auf uns genommen. Das Windsurfen lernten Jochen und ich auf der Insel Samsö im Kattegat.

Dort konnten wir im Sommerhaus dänischer Freunde wohnen und mit deren Ausrüstung im Jahre 1981 das Windsurfen lernen. In meinem damaligen Wohnort Gouda/Holland kaufte ich mir anschließend im September eine komplette Surf-Ausrüstung und verbrachte sehr viel Zeit mit meinem Sohn Jochen (mit einem gebrauchtem Surf-Anzug und einem Kindersegel) auf den "Reeuwijksche Plassen" (eine größere Seen-Platte bei Gouda). Die Samsö-Ferien von 1982 bis 1985 genoss ich mit meinem eigenen Surfbrett, das auch Jochen auslieh. Aber diese Surfmöglichkeiten wurden von unserem Griechenland-Urlaub 1986 übertroffen.

Für die Einkäufe und zur Bank fuhr ins staubige Kranidion. Der vergammelte Supermarkt ist mir auch heute noch in Erinnerung. Manchmal nahm mich Dimitri in seinem MAZDA-Pickup mit. Nach dem Einkauf besuchten wir einmal seine Verwandten in Kranidion, die uns bereits am Vormittag zum Ouzo einluden. Dabei blieb es aber nicht: Es kamen insgesamt 7 bis 8 Stück zusammen. Im Ferienhaus angekommen, begab ich mich erst einmal zum Strand, um meinen Rausch auszuschlafen. Was natürlich bedeutete, dass eine Weile der Hausfrieden schief hing. Meine zweite Frau JUTTA hätte dafür vollstes Verständnis gehabt, den wir lieben es, ab und an eine "Ouzo-Party" zu veranstalten.

Der kleine Hafen Porto Cheli war für uns nahezu bedeutungslos. Einmal spazierten wir mit Dimitri abends über die Uferpromende. Unterwegs traf Dimitri einen griechischen Bekannten, der sich verächtlich über dessen kurze Shorts äußerte. Offensichtlich herrscht auch in diesem staubigen Teil von Griechenland eine strenge Kleiderordnung.

Aber es gab - neben dem ausgiebigen Wassersport in der privaten Bucht - besondere Attraktionen, für die es sich lohnt, auf den Peloponnes zu reisen. Mit Dimitri, Giotta, seinen beiden Söhnen Anastasian und Mellos hatten wir uns trotz Sprachbarrieren angefreundet. Deshalb betätigte sich Dimitri am Donnerstag, den 7. August 1986, als kundiger Reiseführer. Wir packten seine und meine Familie in meinen AUDI 100 (nach deutscher StVO zwei Personen zuviel) und fuhren zum ersten antiken Highlight: dem berühmten Amphitheater von EPIDAUROS mit der antiken Asklepius-Klinik.

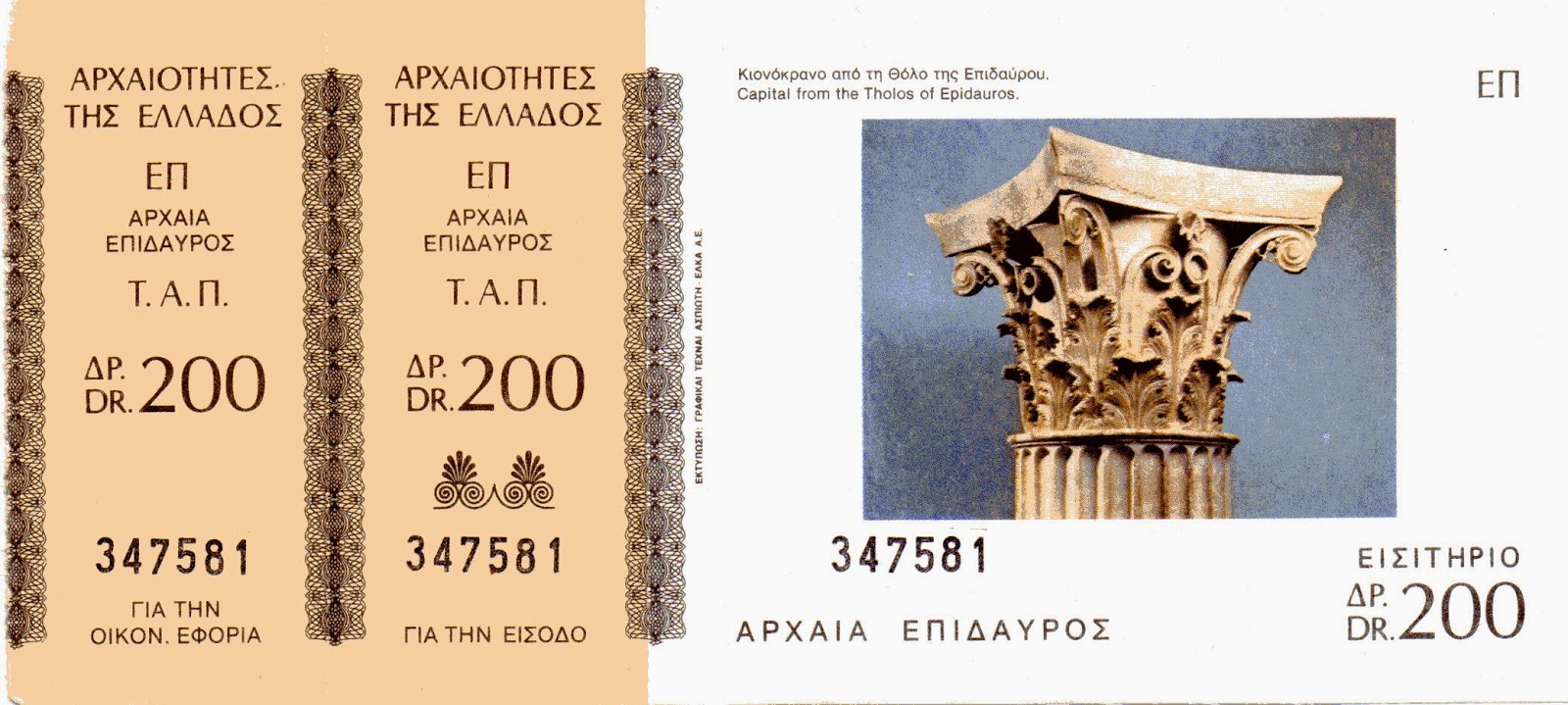

|

Eintrittskarte für das Museum "EPIDAUROS" |

|

|

Epidauros ist die bedeutendste antike Kultstätte für den Heilgott Asklepius in Griechenland. Sie liegt auf dem Gebiet der heutigen Ortschaft Lygourio (Gemeindebezirk Asklipio, Gemeinde Epidavros) auf dem Peloponnes in der Region Argolis etwa 30 km von der Stadt Nafplio und etwa 13 km von Palea Epidavros (die kleine Hafenstadt für die An- und Abreise der Heilungsuchenden) entfernt. Sie gehört seit 1988 zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Das imposanteste und auch heute noch auffälligste Bauwerk von Epidauros ist zweifellos das große, in einen Hang gebaute Theater mit grandiosem Blick auf die Berglandschaft der Argolis. Es stammt aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. (~ 330 v. Chr.), also aus spätklassischer Zeit und soll nach Pausanius das Werk eines Polyklet sein. Besonders die große, halbkreisförmige Zuschauertribüne (koilon), die nach einem Umbau um etwa 170/160 v. Chr. bis zu 14.000 Personen Platz bietet, beeindruckt auch heutige Besucher. Wir begeisterten uns an dem Besteigen der Stufen, die den einzigartigen Ausblick ermöglichkeiten.

Das Theater verfügt über eine exzellente Akustik, sodass man auch von den obersten Reihen jedes Wort verstehen kann. Erreicht wird dies vermutlich durch die nach unten gewölbte Form der Sitzsteine. Ein beliebter „Akustik-Test“ im Theater von Epidauros ist das Fallenlassen einer Münze auf die Steinplatte im Zentrum des Bühnenrings, das auch vom obersten Rang problemlos gehört werden kann. Seit 1952 werden hier wieder regelmäßig klassische Dramen vorgeführt und ziehen – wie damals – Zuschauer aus ganz Griechenland in den Sommermonaten nach Epidauros.

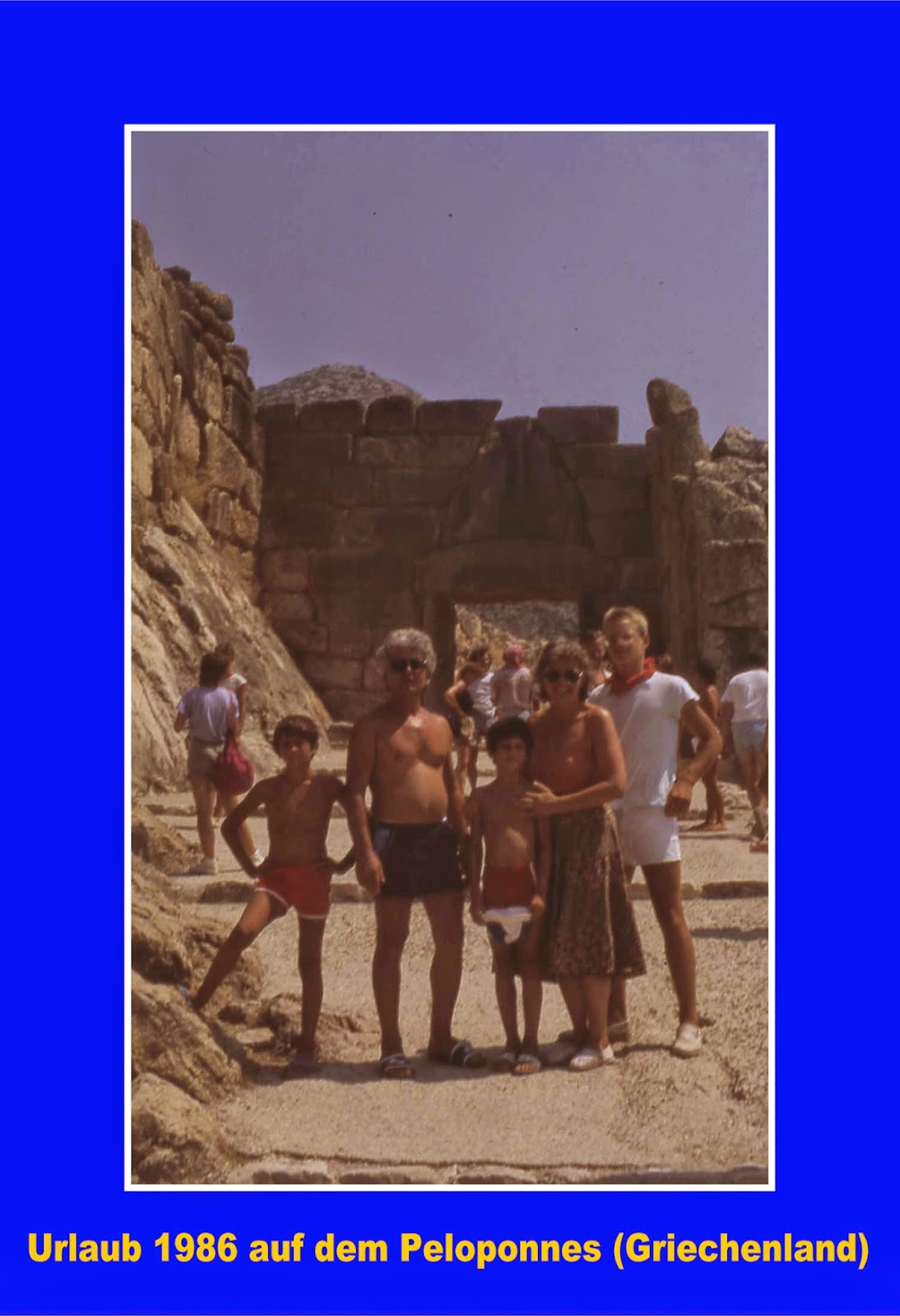

Bedauerlicherweise sollte ich dieses phänomenale Bauwerk aus griechischen Antike während unserer Bildungsreise 20 Jahre später nicht mehr wiedersehen. Die zweite Station war das bekannte, historische Mykene. Es war schon sehr heiß geworden und wir mussten unter diesen Bedingungen ca. 50 km in nordwestlicherRichtung zurücklegen. Giotta, die mit einem Krebsleiden zu tun hatte, blieb auf dem schattigen Parkplatz im Wagen zurück, während sich der Rest der Mannschaft in die griechische Frühgeschichte begab.

Mykene war in vorklassischer Zeit eine der bedeutendsten Städte Griechenlands. Nach ihr wurde die mykenische Kultur benannt. Die Stadt lag nördlich der Ebene von Argos auf einer Anhöhe. Von hier überschaute und kontrollierte man den Landweg zwischen südlichem südlichem Peloponnes und dem Isthmus von Korinth, der damals die peloponnesische Halbinsel mit dem übrigen Festland verband. Seit 1999 gehört Mykene gemeinsam mit Tiryns zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Erhalten und ausgegraben sind heute u. a. die Ruinen der mykenischen Oberstadt. Erwähnenswert sind die Reste der zyklopischen Ringmauer und das Löwentor. Es wurde benannt nach den zwei Löwen, die auf einem Relief über dem Toreingang dargestellt sind, und bildete den Hauptzugang zur Burg. Vermutlich wurde das Tor um 1250 v. Chr. gebaut. Ein zweites kleineres, aber nicht zur Gänze erhaltenes Tor ohne Schmucksteine befindet sich im nördlichen Bereich der antiken Anlage.

|

Das Löwentor (2006) |

|

|

Von großer Bedeutung sind zwei große Grabzirkel (A und B), die durch Stelen gekennzeichnet waren. In den Grabzirkeln fanden sich jeweils eine ganze Reihe von Schachtgräbern mit sehr reichen Grabbeigaben wie Terrakotten, Tongefäßen, goldenen Masken, Schmuck aus Goldblech usw. In fünf Schachtgräbern waren 17 Gebeine (überwiegend von Männern) zu finden. Grabzirkel A, der bereits von Heinrich Schliemann entdeckt wurde, kam bei späteren Erweiterungen der Burganlage in die Burgmauer.

Grabzirkel B ist erst Anfang der 1950er Jahre ausgegraben worden. In ihm fanden sich z. T. noch ältere Gräber als im Grabzirkel A. Sie stammen aus dem späten 17. oder frühen 16. Jahrhundert v. Chr. und stehen somit ganz am Anfang der mykenischen Periode. Die frühesten Gräber des Grabrunds A stammen ungefähr aus der Mitte des 16. Jahrhunderts v. Chr.

Diese Eindrücke im Jahre 1986 waren für mich so überwältigend, dass es nur eines Katalysators in der Person meiner zweiten Frau JUTTA bedurfte, um mich intensiv mit der Antike - allerdings mit zehnjähriger Verspätung (1996 hatte ich die "mystische" Begegnung mit JUTTA in Hildesheim) - zu befassen. Nun erst machten für mich die Reisen nach RHODOS (2001), nach KRETA (2005) und die "Spurensuche in der griechischen Antike" (2006) einen Sinn. Auch ins außereuropäischen Ausland unternahmen wir Bildungsreisen: Indien (2007), Kenia (2009) und China (2011).

Den Abschluss unserer Kulturreise bildete die Hafenstadt Nafplio. Dafür mussten wir nur 20 km in südlicher Richtung zurücklegen. Dimitri gab die Anweisung, auf die Festung Palamidi zu fahren. Von dort hatte man eine beeindruckende Aussicht auf die Stadt, die Badestrände und den Hafen. Während der Bildungsreise (2006) waren wir auch in Nafplio. Ich hätte JUTTA gerne diesen Ausblick gezeigt. Leider besuchten wir nur die Strassen in Hafennähe!

Die eigentliche Stadt hat 14.203 Einwohner (2011) und war von 1829 bis 1834 die provisorische Hauptstadt von Griechenland. Die Gemeinde Nafplio wurde zuletzt 2011 durch Eingemeindungen erheblich vergrößert und beherbergt 33.356 Einwohner.

Nafplio wurde während der Griechischen Revolution ein Jahr lang von griechischen Revolutionstruppen belagert und schließlich im Dezember 1822 erobert. Von 1829 bis 1834 war Nafplio nach Ägina (1827–1829) die zweite Hauptstadt des modernen Griechenland nach der Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich. 1833 wurde die Stadt Residenz von Otto von Bayern, der griechischer König wurde. Im Jahr 1834 zog der Hof nach Athen, das seither die griechische Hauptstadt ist.

Nach soviel Geschichte und beträchtlichen Temperaturen suchten wir in einem kleinen Wäldchen unterhalb der Festung einen kühlen Picknick-Platz. Die ausklappbaren Campingstühle hatten wir dabei und unsere Damen waren schon vor Reisebeginn mit der passenden Kost beschäftigt. Auch für kühle Getränke war gesorgt.

|

||||

|

|

|

|

|

Das Ferienhaus "Mäandros" hatte noch einen weiteren Reiz, denn von der Terrasse konnte man am frühen Morgen den Sonnenaufgang über der Bucht beobachten.

Seit meinen Reisen in Südamerika (ab 1972) konnte ich mich für Sonnenauf- und Untergänge begeistern. Unter dem Titel "Impressionen" habe ich einen Bildband konzipiert (mit Aufnahmen rund um den Globus).

Am Montag, den 11. August 1986, war unsere schöne und eindrucksvolle Ferienzeit beendet. Mit dem Pächter Dimitri und seiner Familie hatten wir uns angefreundet. Sie luden uns ein, Weihnachten bei ihnen in Athen zu verbringen. Das Schicksal hat es dann aber anders mit uns gewollt: Ich erlebte einen wirtschaftlichen Absturz, der 1989 zu unserer Scheidung führte. Erst JUTTA half mir ab 1996 wieder Ordnung in mein Leben zu bringen. Als wir gemeinsam auf unserer Bildungsreise 2006 durch Griechenland auch Athen besuchten, hatte ich das freundliche Pächter-Ehepaar - zu meinem Bedauern - vergessen.

Auf der Rückreise kamen wir zügig voran (auch weil wir die schwierige Bergetappe von Thessalonki nach Skopje am Tag passieren konnten). Am späten Diernstagabend, den 12. August 1986, waren wir bereits auf der Tauern-Autobahn. Überraschenderweise fand ich noch ein Privat-Quartier in Flachau. Bis München waren es nur noch 200 km. Wir kamen verschwitzt und verdreckt an und waren am Mittwochmorgen, den 13. August 1986, wie verwandelt, denn die Dusche und der Kleiderwechsel wirkten Wunder.

In München lieferte ich Generalkonsul Norbert Handwerk drei 10-Liter-Kanister Olivenöl aus seinem griechischen Anwesen ab. Über 1,5 Stunden unterhielten wir uns über unsere Ferienerlebnisse und seinen Schwierigkeiten mit den Pächtern, die vor Dimitri sein Plantage betreuten. Er wußte von Giotta's Krebskrankheit und versuchte, ihr zu helfen. Von ihm erfuhr ich auch, dass er den blauen MAZDA Pickup Dimitri geschenkt hat.

Als wir das Büro seiner Produktionsfirma Inselfilm gegen 12 Uhr verliessen, ahnte ich nicht, dass wir uns - wie Dimitri und seine Famlie - ein letztes Mal gesehen hatten (er starb 1991 an Herzversagen). Die Weiterreise ist schnell erzählt: In Söllingen bei Baden-Baden holten wir die Schwiegermutter und fuhren dann weiter nach Hildesheim. Dort kamen wir am Abend des 13. August 1986 wohlbehalten an. Eine spannende und gefährliche Abenteuerreise hatten wir heil überstanden.

4. IRLAND - Wiedersehen nach 20 Jahren!

Kurz nachdem ich von meiner USA-Rundreise im Februar 1974 (siehe Reisebericht "USA" ) zurückkam, wechselte ich wieder in mein ursprüngliches Aufgabengebiet (Eindampfanlagentechnik für die internationale Milchwirtschaft) bei meiner Firma WIEGAND GmbH Karlsruhe zurück. Mit den Ländern in Südamerika, die nun zu meinem Verantwortungsbereich gehörten, war ich teilweise bereits durch meine 1. Südamerika-Reise 1972 (siehe Reisebericht "Argentinien" ) vertraut. Neu waren für mich die europäischen Länder Großbritannien und Irland. Bereits nach kurzer Zeit entstand insbesondere mit der grünen Insel Irland eine ganz innige Beziehung.

Aus heutiger Sicht - also nach mehr als 30 Jahren - kann ich diese "Liebe auf den ersten Blick" viel besser erklären, als es mir damals möglich gewesen wäre. Dabei half mir auch unsere langgeplante Irland-Reise (vom 30.August bis zum 10. September 2000) mit meiner 2. Frau JUTTA in die ärmste Gegend Irlands - nach Connemara (westlich von Galway). Es war eine richtige PKW-Rallye mit der irischen Fähre vom französischen Brest (wegen eines Streiks war die Abfahrt von Cherbourg nicht möglich) nach Rosslare in Irland. Und dann mitten in der Nacht (wegen der Verspätung durch den Streik von ca. 8 Stunden) quer durch Irland nach Cleggan (bei Clifden) an der Westküste. Die Rückfahrt gestaltete sich etwas einfacher, in dem wir über Großbritannien wieder nach Hause fuhren. Wir bewährten uns beide als Super-Team (Jutta erhielt von mir anschließend ein Zertifikat "Best Co-Pilot of the World"!). Die detaillierte Geschichte dieses Abenteuer-Urlaubes folgt später!

Es war die Freiheit und die Gelassenheit, die ich in Irland wiederfand und die meiner eigenen Mentalität sehr entgegenkam. Schließlich liebte ich es, bereits im Alter von 15 Jahren, eigene Touren alleine mit meinem Kanu auf den Altrhein-Armen meiner näheren Umgebung (ich bin in Brühl bei Mannheim aufgewachsen) zu unternehmen und - je nach Lust und Laune - auf kleinen, einsamen Inseln zu übernachten. Und dann kamen die spannenden Reisen in Südamerika (1972). In über 30 Reisen (mit einer Dauer bis zu 3 Monaten 1979 während der Montage und Inbetriebnahme bei Waterford Coop. in Dungarvan) für den Zeitraum von 1974 bis 1980 lernte ich dieses herrliche Land in allen Facetten kennen und schloss Freundschaften mit typischen Vertretern dieser irischen Mentalität, wie z.B. mit Jim O'Connor in Dungarvan.

Schon meine erste Reise nach Irland (vom Dienstag, dem 15. April bis Dienstag, dem 24. April 1974) verlief nach demselben Muster, das sich während der folgenden Reise wiederholte. Diesmal flog ich von Frankfurt nach Shannon an der Westküste Irlands. Ursprünglich wurden dort die Propeller-Flugzeuge vor ihrem Flug in die USA aufgetankt. Mit der Einführung der Düsenverkehrsflugzeuge war dies nicht mehr erforderlich. Man lockte nun die USA-Touristen zu einem Zwischenstopp auf der Heimreise in den reichhaltigen Duty Free - Bereich des Flughafens von Shannon. Für mich war er der angenehmste irische Flughafen, denn ich konnte mich - nachdem ich die größere Stadt Limerick mit 54.000 Einwohnern (2002) gefahrlos passiert hatte - auf einsamen, schmalen Strassen an den Linksverkehr gewöhnen.

Es gab nicht allzuviel Gegenverkehr, nur manchmal blockierten Kühe, die von einem Weidegrund zum nächsten transportiert wurden, die Strasse. Mir begegnete auch ein "Cowgirl" mit Pferd. Man mußte also immer konzentriert und trotzdem entspannt fahren. Dann und wann tauchten verlassene Ruinen auf, die ursprünglich eine Kirche, eine Hütte oder vielleicht auch ein größeres Anwesen darstellten. Nach den Pausen, in denen ich z.B. Fotos zur Erinnerung aufgenommen hatte, galt es achtsam zu sein, denn sehr schnell begann man wieder im gewohnten Rechtsverkehr zu fahren. Die Lichthupe des entgegenkommenden Fahrzeugs verwies einen - nach einer Schrecksekunde - aber sofort wieder auf die richtige Spur. Mit der Zeit ging mir das Linksfahren in Fleisch und Blut über. Selbst nach 20 Jahren Pause hatte ich im Jahre 2000 mit meinem eigenen Fahrzeug (mit Linkssteuerung) in Irland keine Schwierigkeiten.

Als störend empfand ich die relativ hohen Steinmauern, die die Fahrbahn auf diesen kleinen Strassen auf beiden Seiten begrenzten. Diese machten es unmöglich, sich über den Verlauf der Strecke im voraus zu orientieren. Sehr unangenehm waren kleine, gewölbte Brücken, nach denen die Strasse eine Rechts- oder Linkskurve machte.

Nach dem Satz mit dem Auto, den die Brücke verursachte, musste man auch noch die richtige Kurve finden (in solchen Situationen ähnelte das Autofahren mehr dem Ski-Abfahrtslauf - aber ohne Schnee).

Die irische Natur auf diesem Weg in den Süden Irlands (nach Killarney) war anders als ich es von meiner süddeutschen Heimat her gewöhnt war. Überall sattes Grün in einer hügeligen Landschaft. Auf der Weide, die wegen des milden Klimas (an der Westküste fließt der warme Golfstrom vorbei und vereinzelt sieht man Palmen) ganzjährig benutzt werden kann, grasten Kühe, Schafe und vereinzelt auch Pferde. Und ganz selten traf ich Menschen - selbst nicht in den kleineren Ortschaften, die ich passierte.

Manchmal war es wirklich notwendig, sich nach dem richtigen Weg zu erkundigen, denn die Beschilderung war damals miserabel. Da ich niemand fragen konnte, musste ich mich auf meinen 6. Sinn verlassen und meistens klappte es dann auch, den richtigen Weg wieder zu finden. Eine richtiggehende Katastrophe waren Nachtfahrten. Diese sollte man tunlichst vermeiden. Bei meiner Nachtfahrt quer durch Irland im Jahre 2000 konnte ich mich nur auf meine alten, irischen Orientierungsfähigkeiten verlassen, um uns sicher und wohlbehalten ans Ziel - nach Cleggan in Connemara an der Westküste Irlands - zu bringen.

Bereits auf meiner ersten Tour begegnete ich "Travellers", die mit Pferdegespannen und geschlossenen Wagen übers Land zogen. Dies sind keine Zigeuner - obwohl sie diesen im Verhalten ähneln. Man nennt sie das "Fahrende Volk Irlands". Insgesamt soll es 4.000 Traveller-Familien mit ca. 18.000 Mitgliedern geben. Die "Travellers" wurden erstmals im Jahre 1175 urkundlich erwähnt. Ihre Sprache ist Shelta oder Gammon (eine Mischung von Gälisch, Englisch und Romanisch). Da viele Traveller ihren Unterhalt mit "Kesselflicker-Arbeiten" verdienen, heißen sie in Irland auch "Tinker".

Da mich das Land, die Menschen und deren Musik sehr schnell fasziniert haben, legte ich mir eine Schallplatten-Sammlung der irischen Folk-Song-Gruppe "DUBLINERS" zu. Eines der von ihnen gesungenen, herrlichen Lieder handelt von einem "Tinker". Da ich meine DUBLINERS auch unterwegs im Auto hören wollte, überspielte ich die schönsten Lieder auf eine Kassette. Und von dieser Kassette habe ich mir vor einigen Jahren eine CD hergestellt, damit ich sie auch heute noch mit der Musik-Anlage in meinem OPEL COMBO Tour (einem sehr praktischen Van, den ich nun schon über 6 Jahre ohne Störungen fahre) genießen kann.

Am Samstagabend, den 23. Oktober 1993, lud mich mein Sohn Jochen in Berlin zu einem DUBLINERS-Konzert in einem Zelt in der Nähe des Kongreßgebäudes ("Schwangere Auster" - die 1980 teilweise einstürzte) ein. Es begleiteten uns damals unsere Freundinnen Iris und Sabine. Ein großartiger Abend! Drei, vier Lieder kamen mir bekannt vor. Die Veranstaltung begann um 20 Uhr und endete gegen 23 Uhr. Bilder "Irland"

Aber viele Lieder handeln auch vom Befreiungskampf aus der Knechtschaft der Engländer, die das arme Land ausgebeutet haben. Und natürlich auch von der IRA. In diese "Troubles" wurde ich bei meinen Reisen nach Nord-Irland hineingezogen (aber davon später). An dieser Stelle möchte ich mich ein wenig mit der irischen Geschichte befassen, denn nur so kann man die irische Mentalität, den Stolz und die Gelassenheit (manche sagen: Faulheit) besser verstehen und diese - je nach der eigenen Einstellung - sympathisch finden oder ablehnen.

Zuerst kamen die Kelten im 1. Jahrtausend v. Chr. (zwischen der Bronze- und Eisenzeit) nach Irland und das Land nahm den keltischen Charakter an. Die Griechen und Römer erreichten die grüne Atlantik-Insel nicht. Das Christentum brachte St. Patrick im Jahre 432 n. Chr. Er kehrte hierher zurück, wohin man ihn vorher entführt hatte.

Es folgte im 6. und 7. Jahrhundert eine schnelle Ausbreitung durch irische Mönche. Diese kamen im 6. Jahrhundert als Missionare bis nach Schottland und auf das europäische Festland.

Um 795 n. Chr. überfielen Wikinger die Insel Lambay vor der Küste Dublins, um dann weitere Siedlungen in Irland zu gründen (Dublin, Waterford, Wexford..). Die Normannen aus England kamen erstmals 1170, um Dermot, dem späteren König von Leinster, zu helfen. Eine Festigung der Macht der Tudors in Irland erfolgte unter Heinrich VIII (1491 bis 1547). Mit den Stuart's (Jakob I von England) wuchs der Einfluß des Protestantismus in Irland. Viele Schotten wanderten damals nach Ulster (heute Nord-Irland) aus. Am 23. Oktober 1641 kam es zum ersten Aufstand in Irland. Im Spätsommer 1649 landete Oliver Cromwell mit 30.000 Mann im abtrünnigen Irland.